Iran, scoprire la storia dell'arte - 12

vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana, dai tempi della grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire allo stesso tempo la storia dell'arte iranica.

L’arte della civiltà accadica è espressione di una visione del mondo nazionalistica. Il pensiero religioso accadico è un universo di giovani dèi solari, che alla fine si manifesta nella forma di un unico sole accompagnato da un dio delle acque. Questa rappresentazione è l’epifania del dio accadico. Nell’arte dell’incisione, inoltre, nacque una scuola reale che si diffuse ovunque, anche a Susa; tuttavia, la statuaria accadica è rimasta soltanto in Mesopotamia, scomparendo invece nell’Elam. Quando il governatore di Susa volle donare al tempio di Narundi una statua del terzo sovrano accadico Manishtusu, decise di donare invece una statua che risaliva a tre secoli precedenti e ordinò che vi fosse incisa la scritta in accadico “dono”. Gli Elamiti adottarono rapidamente la lingua accadica e ne beneficiarono.

Sargon, i suoi due figli e suo nipote Naram-sin, governarono, secondo diverse testimonianze, per un periodo che oscilla tra i 195 e i 125 anni. Dopo Sargon, fu Naran-sin ad ampliare l’area delle conquiste fino a regioni lontane; fu addirittura inviata una spedizione navale verso le coste dell’India. In ogni caso, la dinastia si estinse con l’aggressione dei Guti, una popolazione iranica che viveva tra gli Zagros e l’attuale Kurdistan, e che per un breve periodo dominò la Mesopotamia. Prima della completa estinzione degli Accadi, a causa delle debolezza che emerse nel loro modo di governo, un principe susiano di nome Puzur-in-shushinak (nei documenti elamitici chiamato Kutik-in-shushinak) guidò una rivolta. Si autoproclamò vicario del re e successivamente giunse al trono del principato avanico, una posizione assai elevata per l’epoca. La sua avventura, tuttavia, fu effimera e durò assai poco. Di questo periodo rimangono molte sculture ritrovate nel centro politico di Susa, la rocca, sulle quali ci sono iscrizioni bilingui, in accadico e in elamitico. L’arte di questa era, sebbene priva di grande originalità, è legata all’arte mesopotamica. Uno dei capolavori è la statua di una dea di Narundi rappresentata seduta, non priva di somiglianze con la sumerica Inanna. La dea è seduta su dei leoni, ha le braccia piegate sul petto e tiene nelle mani una coppa e un ramo di palma. Non lontano dalla statua sono stati ritrovati due leoni in pietra, che probabilmente erano posti all’ingresso del tempio dove era custodita la statua della dea.

Sempre a questo periodo appartiene una tavoletta di pietra levigata, lunga e sottile, ricostruita a partire dai suoi frammenti. La tavoletta, con iscrizioni bilingui, presenta sulla parte alta l’immagine di un grande serpente. È inoltre decorata con una scena mitologica con tre profili: un muso leonino, una dea benedicente e un angelo inginocchiato che tiene in mano un legno con una punta di freccia, nell’atto di scendere sulla terra. L’influenza delle rappresentazioni sumeriche di Lagash sono evidenti. Questa tavoletta – che presenta due fori su una delle estremità, probabilmente usati per far passare uno spago che la teneva in posizione verticale – potrebbe essere un documento di proprietà del tempio. Dopo la discesa dei Guti dagli Zagros e l’attacco che portò alla caduta dell’impero accadico, la dinastia dei Simash, proveniente dall’Elam settentrionale, acquisì forza e finì per dominare gli altri stati della regione, instaurando un governo monarchico. È molto probabile che ci sia un nesso molto stretto tra l’attacco dei Guti e l’emergere del potere Simash. La diffusione, l’estensione e la penetrazione dell’arte di Susa in Assiria, al di là della Mesopotamia centrale, evidente dall’analisi dei sigilli cilindrici trovati nelle città assire, è una prova di ciò.

Negli scavi effettuati a Susa relativi a questo periodo, sono stati rinvenuti manufatti metallici che testimoniano un processo di evoluzione e perfezionamento. Si tratta di armi votive come asce, martelli di bronzo e d’argento modellati a bizzarre forme animali. Inoltre, in una tomba sono state rinvenute numerose ceramiche smaltate, sempre dello stesso periodo. Anche se l’unione dell’Elam, dei Guti e dei Lullubi d’Iran ha condotto alla fioritura di arti minori, la statuaria rimase sempre sotto l’influenza mesopotamica, come mesopotamici rimasero la scrittura, i temi e financo lo stile e le tecniche. È come se la dinastia di Simash abbia fondato la propria cultura sotto l’influenza di altri.

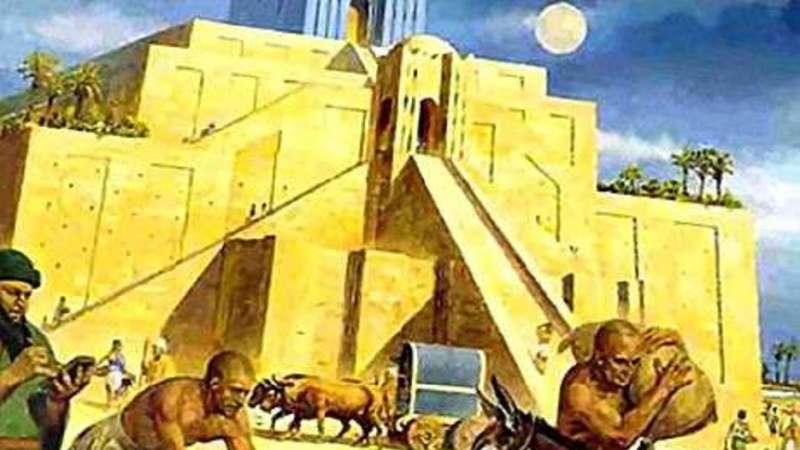

La forza dei Simash nell’Elam era tale che la dinastia riuscì a salvare la regione dagli attacchi dei nuovi sovrani di Ur, impadronitisi del potere dopo la caduta degli Accadi. I Simash fondarono nel 2.100 in Mesopotamia un nuovo impero e per l’ultima volta nell’antica cultura sumerica pulsò una anima nuova. I Simash governarono anche su Susa, riuscendo a conservare l’area in pace e prosperità per un intero secolo. Ancora una volta, templi maestosi furono eretti nelle città sumeriche e accadiche, e le aree centrali di Susa vennero rinnovate e ricostruite. La cittadella di Susa divenne un grande torrione che possiamo avvicinare alle ziggurat.

Da questo periodo in poi anche i riti funebri conobbero dei cambiamenti. I defunti venivano sepolti insieme a suppellettili, che indicavano il rango e la posizione sociale, inserite in delle urne di terracotta marcate con dei sigilli che indicavano il contenuto. I disegni di questi stampi nella maggior parte dei casi rappresentavano il defunto di fronte al proprio dio in uno stato di sottomissione, una delle caratteristiche in via di estinzione della nobiltà neosumerica.