Алмазы мудрости в персидской слободе

Декабрь 14, 2019 15:07 Europe/Moscow

В 2019 году книжная выставка-ярмарка Non/fiction в Москве прошла уже 21-й раз и, как обычно, в преддверии зимы.

С 4 по 9 декабря ее посетило более 30 тысяч человек! 330 издательств из 29 стран мира собрались в одной точке пространства. Любители и профессионалы интеллектуальной литературы уже давно привыкли, что выставка проходит в Центральном доме художника на Крымском валу. Но в этом году местом ее проведения впервые стал выставочный комплекс «Гостиный двор», расположенный на улице Ильинка, в непосредственной близости от Красной площади.

7 декабря в рамках Non/fiction в Литературном кафе «Гостиного двора» прошла презентация Фонда исследований исламской культуры им. Ибн Сины и созданного при нем издательства «Садра». Сопредседателями Фонда Ибн Сины являются известный российский исламовед Станислав Прозоров и иранский общественный деятель, специалист по истории философии Хамид Хадави, президент Фонда. Он тепло приветствовал гостей, среди которых были известные востоковеды, культурологи, издатели, журналисты и дипломаты.

На презентации присутствовали заместитель Чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Ахмад Хейдариан, руководитель Культурного представительства при Посольстве Ирана Гахреман Солеймани и находящийся с визитом в Москве доктор Саидреза Амели, декан факультета мировых исследований Тегеранского университета и секретарь Высшего совета культурной революции ИРИ.

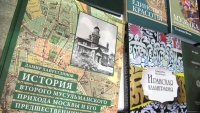

Историк и этнолог Дамир Хайретдинов, заместитель председателя ДУМ РФ по делам образования, науки и культуры, представляя свою новую книгу по истории второго мусульманского прихода г.Москвы, сказал следующее:

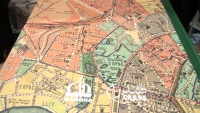

– Позвольте, прежде всего, передать приветствие от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина руководству Фонда «Ибн Сина», Культурного центра Ирана, Посольства Ирана в Москве и издательскому дому «Садра». Для меня большая честь сегодня представлять одно из моих изданий. Но если честно, я не знал, что здесь, в этом «Гостином дворе», проходит выставка Non/fiction. И я думал, что мы по другому поводу именно здесь собрались: я думал, что уже поднимается флаг Ирана над этим зданием, как и положено было бы – в память о средневековом персидском посольстве, которое располагалось именно здесь, вот именно в этом месте! Небольшая заметка об этом у меня опубликована в другой книге («Москва Татарская»), которая тоже в этом году вышла. В частности, здесь есть карта средневековая московская, на основании которой мы можем чётко локализовать это средневековое персидское посольство в Москве. И здесь же небольшая заметка, где об этом сказано со слов жившего в Москве в конце XVII века чешского представителя Ордена иезуитов Иржи Давида, то есть, считайте, что разведчика от Ордена иезуитов и Папы Римского, который пишет о том, что здесь была настоящая «персидская слобода». Как вот по-ирански перевести это слово «слобода», я не знаю, но это был целый квартал, где жили персы и представители других народов, которые традиционно проживали в государстве персидском – и купцы, и дипломаты, и так далее. Почему краткая заметка? Потому что, чтобы изучить подробно, как здесь жили персы, нужно целое исследование. Здесь было и шиитское кладбище, здесь, в Москве, уже более поздней, жил и вице-консул Ирана, и так далее. В целом, я как москвовед изучаю жизнь мусульман Москвы, начиная с раннего средневековья, и этому посвящена одна из моих книг, на ее обложке – миниатюра лицевого летописного свода времен Ивана Грозного. И я ее с удовольствием представляю господину Хадави на память.

Рассказывая о связанных с историей мусульманской общины местах Москвы, Дамир Хайретдинов привел интересные факты. Например, «бумажный этап» получения разрешения на строительство Московской соборной мечети занял 10 лет – с 1894 по 1904 год, само же строительство заняло всего 4 месяца: разрешение за подписью московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича было получено 1 августа, а в ноябре в мечети уже молились! Как выяснилось при реконструкции, у здания, простоявшего больше 100 лет, не было даже фундамента, так как мечеть старались возвести как можно скорее.

– Бегом-бегом, быстро-быстро, потому что – предчувствие революции [1905 года]. Она и произошла: Сергей Александрович, в частности, был убит буквально несколько месяцев спустя террористом. Не исламским, к счастью, – добавил Дамир Зинюрович. Его книга «История второго мусульманского прихода Москвы и его предшественников» выпущена издательством «Садра» совместно с Издательским домом «Медина» к 115-летию Московской Соборной мечети, 20-летию Московского исламского института, 25-летию Духовного управления мусульман Российской Федерации и 60-летию его главы – муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Презентацию Фонда Ибн Сины, по традиции, вел его директор по науке Андрей Лукашев, кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора философии исламского мира ИФ РАН. Он напомнил, что Фонд исследований исламской культуры имени Ибн Сины создан в 2007 году. Основные направления его деятельности – исследования в области мусульманской культуры и философии, перевод научной литературы в этой сфере на русский язык, издательская деятельность, составление энциклопедий и словарей, съемки тематических документальных фильмов и видеороликов, которые оперативно отражаются на ютуб-канале «ЯТВ». Ключевым моментом в деятельности Фонда является сотрудничество с научными организациями. Среди них ¬– Институт востоковедения РАН, Институт философии РАН, Институт восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге, Институт истории им. Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана и другие крупнейшие исследовательские центры.

От Института востоковедения РАН выступил руководитель Центра арабских и исламских исследований Василий Кузнецов, который сказал, что сотрудничество Института с Фондом Ибн Сины продолжается уже 11 лет.

– Это сотрудничество становится все более обширным и насыщенным. Только в этом году мы вместе издали 6 книг, и ещё 5 книг у нас находятся в работе, мы надеемся, что они будут изданы в следующем году. Интересно, что те направления, в которых мы работаем, и те книги, которые мы издаём, посвящены самым разным вещам – некоторые из них посвящены исламской экономике, другие посвящены исламской философии. В этом году – особое внимание исламскому искусству. Например, в серии «Единство красоты» вышла «Иранская каллиграфия», и мы тоже имели честь участвовать в подготовке этого издания. В то же время, конечно, традиционно очень важную роль играют работы по истории и политическим проблемам. По истории я бы хотел отметить потрясающую совершенно работу «Бейт ал-хикма. История академии наук на Востоке», которую готовил один из ведущих современных медиевистов Дмитрий Евгеньевич Мишин – он занимался научной редакцией перевода этой работы. [Автор – иранский историк Сейед Абутораб Сияхпуш]. Мне кажется, это очень интересный труд.

Я должен отметить ещё работу «Иран в условиях новых геополитических реалий», которая была издана к сорокалетию Исламской Республики Иран. Ее готовила замечательный иранист, специалист по современным политическим проблемам Ирана доктор Дунаева.

На следующий год мы планируем издать ещё, как минимум, 5 книг, и я надеюсь, что у нас ещё появятся какие-нибудь проекты. И помимо собственно издательских проектов, конечно, для нас очень важны проекты, связанные с историей востоковедения в лицах. Это интервью, записи видеороликов и фильмов, в которых участвуют наши коллеги. Из наших коллег в "Истории востоковедения в лицах" профессор Пригарина, насколько я помню, участвовала. Я надеюсь, что и другие наши коллеги тоже примут в этом участие. Хотел бы еще раз поблагодарить Фонд за эту презентацию и за сотрудничество, надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться и усиливаться. Спасибо большое! - сказал историк Василий Александрович Кузнецов, представляющий ИВ РАН.

На презентации Фонда Ибн Сины выступила профессор Мариэтта Степанянц, руководитель Центра восточной философии Института философии РАН, ведущий специалист в мире по философской компаративистике, крупнейший исследователь истории и философских концепций мусульманского мистицизма. Она напомнила, что именно в их Институт в 2004 году пришел иранский аспирант Хамид Хадави и некоторое время был его сотрудником. А спустя несколько лет создал этот Фонд, который сейчас удивляет обилием и качеством книг.

– Книги по философии чаще всего готовятся Фондом при сотрудничестве с Институтом философии Академии Наук. Хочу вам сказать, что это сотрудничество связано с тем, что мы являемся единственным центром в России, а в своё время в Советском Союзе, где занимались восточной философией серьёзно, начиная с 1960 года, когда был создан сектор восточной философии. И примечательно, что основателем этого сектора был специалист по иранской философии – Сергей Николаевич Григорян. Его ближайшим коллегой и помощником был замечательный арабист-востоковед Артур Владимирович Сагадеев. Я уже третий человек в этой группе, вошедший в сектор восточной философии, но я тогда была, конечно, еще очень молодым сотрудником. Сектор существует по сей день как сектор восточных философий в целом, а в 2008 году из него выделился сектор исламской философии, когда, в общем, созрели для этого уже условия.

Мариэтта Тиграновна в коротком выступлении изложила всю историю философского востоковедения, начиная с 1960 года. И как одну из самых важных ее составляющих она отметила интенсивное сотрудничество ИФ с научными центрами Ирана. Оно началось в конце 90-х годов благодаря содействию Культурного представительства при Посольстве ИРИ и лично доктора Мехди Санаи, ставшего в 2015 году Почетным членом Института. По ее словам, иранские ученые являются самыми активными участниками всех проводимых в ИФ РАН конференций по мусульманской и сравнительной философии.

На нынешней ярмарке Мариэтта Степанянц представила две книги, вышедшие в издательстве «Садра». Первая из них – «Реконструкция религиозной мысли в исламе». Это знаменитые лекции, которые религиозный мыслитель и реформатор Мухаммад Икбал прочитал в нескольких индийских университетах в 1928 году. В них была сделана серьезная попытка осмысления мусульманского духовного наследия с учетом политических и социально-экономических вызовов XX века, современных достижений науки и философского знания. Публикуя свой перевод лекций Икбала, Мариэтта Тиграновна отыскала библиографические ссылки на все приводимые автором цитаты из Корана и работы ведущих западных ученых.

– Я считаю, что Мухаммед Икбал – это тот мусульманский философ, которого должны все знать и изучать все, особенно молодое поколение. Но это должны знать и немусульмане, чтобы осознавать способность мусульманских мыслителей быть современными и просвещенными.

Вторая книга, которую представила Мариэтта Степанянц, называлась «Мир смысла в немногих словах. Философские взгляды Махмуда Шабистари в контексте эпохи». Эту книгу создал Андрей Лукашев, научный сотрудник Сектора философии исламского мира Института философии РАН.

– Я читала эту рукопись несколько раз, и рецензировала её, и отмечала, что она подготовлена в лучших традициях российского востоковедения. Это перевод, это комментарии, это исследование, посвящённое жизни Махмуда Шабистари, но дано в очень широком контексте культуры и истории Ирана, что очень важно. И самое главное, что там привлечён огромный комментаторский материал. Это настоящее серьёзное фундаментальное исследование. Ждём второго тома. Спасибо за этот, - сказала профессор Степанянц.

Важным направлением работы Фонда Ибн Сины являются исследования, посвященные прекрасному в исламской культуре. Серию «Единство красоты» открыла одноименная книга под редакцией искусствоведа Маиса Назарли, где собраны статьи иранских ученых о связи ислама и изобразительного искусства – в основном, на материале иранской миниатюры. В этой же серии вышла книга «Иранская каллиграфия: знакомство с традицией», автором которой является Хамид-Реза Келичхани, ведущий эксперт по каллиграфии в мире, генеральный директор Тегеранской галереи искусств. Это научно-популярное издание по истории каллиграфии – настоящий шедевр полиграфического искусства: книга сделана в формате массивного альбома (почти полтора килограмма) и включает более трехсот цветных иллюстраций, которые в России публикуются впервые.

Еще одним новым изданием в серии «Единство красоты» стала книга «Музыка в контексте ислама: традиции Ирана». Это сборник статей крупнейших специалистов из Ирана, Германии, Франции, Узбекистана и России, которые с разных сторон пытаются раскрыть феномен «исламской музыки». Это понятие рассматривается в историческом, теоретическом, теологическом, эзотерическом, социально-правовом и других аспектах. Сборник снабжен многочисленными комментариями, указателями и предваряется большой статьей «Музыка в диалоге культур», которую написала его научный редактор и составитель Тамила Джани-заде, кандидат искусствоведения, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных. Она же готовит выпуск второго сборника, который будет называться «История и антропология музыки в мусульманском мире: традиции регионов».

Вот какими мыслями Тамила Махмудовна поделилась в интервью нашему радио:

– Я должна сказать, что очень благодарна Фонду и господину Хадави за то, что он поддержал мой проект, который я обозначила как подсерию в серии «Единство красоты» с названием «Ислам и музыка». Проект начинался с иранских авторов, статьи которых были очень своеобразны, и мне было интересно узнать то, как мыслят и как понимают музыку именно сами её носители в мусульманской культуре, тем более, что ислам – это теоцентричная культура. И это важно потому, что разговор, который должен был состояться в сборнике, безусловно, посвящён исламской цивилизации. Понимание этого культурного феномена, к сожалению, еще совершенно не вошло в представление наших музыковедов и в исследования по музыке. Но, тем не менее, именно музыка, мне кажется, может ответить на многие вопросы, потому что ислам – это культура очень слуховая. Уже одно то, что Коран является первично не письменным текстом, а текстом услышанным – словами, как атрибутом Божественного, которые были ниспосланы пророку Мухаммеду, очень важно. Ведь это обостряет именно проблему «слышания». Нужно обязательно помнить, что изначальное духовное ядро ислама было слуховым! Но не только. Поскольку дальше, когда раскрывается эта «музыкальная» проблема уже в самих явлениях исламской культуры, а раскрывается она в процессе долгого исторического периода, то она начинает менять свой вектор, и даже дополнять вектор «слушания» на вектор «слышания», то есть на то, как мы слушаем. Поэтому значение музыки, отношение к ней невероятно возрастает! Она содержит философский посыл, и вот его надо «разгадать», услышать в музыке, которая не является принадлежностью только религиозного в понимании такой традиционно европейской дихотомии: «религиозное» и «светское». В исламе дихотомия другая: противопоставляется «священное» и «мирское».

Сам по себе поиск исламской духовности – очень важный процесс, который ведется не только нами, как европейцами, которые хотят проникнуть в контекст другой культуры, но и самими носителями данной культуры. Поэтому замысел моего первого сборника был в том, чтобы установить научный диалог вокруг этой проблемы, для того, чтобы понять, и как сами иранцы говорят о музыке, и как об этой музыке говорят западноевропейские ученые, и русскоязычные (в книге – одна статья узбекского автора и одна моя). Задача была сложная, сборник не очень ровный, но я хотела осветить разные моменты в концепции музыки в исламе при понимании ислама как самостоятельной культурной целостности.

- сказала научный редактор книги «Музыка в контексте ислама» Тамила Джани-заде, беседа с которой у нас проходила около стенда В-17, где на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction разместились книги Фонда Ибн Сины. Многолетние посетители выставки знают, что здесь всегда можно найти целые россыпи алмазов восточной мудрости, прошедших огранку европейской академической школы.

В книжной серии «Философская мысль исламского мира» выходят университетские учебники, переводы трудов классиков арабо-мусульманской философии, исследования крупнейших исламоведов из разных стран мира. Молодые талантливые ученые с помощью издательства «Садра» тоже находят путь к своему читателю. 28-летний арабист Фарис Нофал является автором 12 трудов по истории арабской и мусульманской культуры. Три из них он опубликовал в издательстве «Садра». Несколько лет назад здесь вышли его книги «Ибрахим Ибн Саййар Ан-Наззам» и «Абу ал-Касим ал-Каби и закат багдадской школы мутазилизма». В этом году издательство «Садра» опубликовало его фундаментальное исследование «Диалектика авраамического символа», которое представляет собой первую в истории философии попытку целостного осмысления феномена мифа в иудаизме, христианстве и исламе. Книга вышла в серии «Ислам: классика и современность». Увидев Фариса Османовича у стенда, я задала ему такой вопрос:

– Чем вам нравится издательство «Садра»? Почему вы предпочитаете с ним работать?

– Во-первых, это качество. Качество продукции, качество редакторов, в том числе и научных редакторов. С ними сотрудничает Андрей Вадимович Смирнов, академик Российской академии наук, по совместительству ответственный редактор двух из моих книг, изданных «Садрой». Это, как я уже сказал, качество полиграфической продукции – книги приятно вычитывать, приятно читать и приятно даже в руках держать. И, разумеется, это профессионализм руководства Фонда исследований исламской культуры, коллег-авторов и …читателя. Потому что у издательства «Садра» за последние четыре года появился свой взыскательный читатель, не всегда согласный с тем, что он видит на бумаге, но, тем не менее, всегда не равнодушный и готовый к встрече с новыми авторами и новыми трудами по истории и культуре ислама, - поделился Фарис Нофал.

Надо сказать, что у стенда Фонда Ибн Сины толпятся не только бородатые интеллектуалы и продвинутые студенты гуманитарных вузов. Здесь много заботливых мам, привлеченных яркими обложками «Персидских сказок» и рассказов из «Шахнаме» в переложении для детей. Большим спросом пользуются романы из серии «Иранский бестселлер». За 7 лет своего существования (с 2012 года) издательство «Садра» выпустило более 250 наименований книг! На мой вопрос о статистике за прошедший 2019 год директор издательства Насер Табаи ответил так:

– У нас в этом году общее число изданий - уже 33, из них 6 - переиздания старых книг, а всё остальное - новые, первый раз изданные в этом году. Будем надеяться, что в следующем году тоже этот темп мы выдержим, и у нас в планах на первое полугодие издать 15 книг. Мы работаем с теми вузами, у кого есть направление именно «исламоведение» и «востоковедение». То есть, это наша ниша на сегодняшний день в российском книжном рынке.

– Я желаю вам успехов, и да благословит Бог ваше издательство!

– Спасибо вам большое!

На этом, дорогие друзья, я завершаю свой рассказ об участии Фонда Ибн Сины и его издательства «Садра» в ежегодной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction, которая состоялась уже 21-ый раз и впервые прошла в новом месте – «Гостином дворе», где несколько веков назад располагалась «персидская слобода».

С вами была Аида Соболева. Всего вам доброго! До новых встреч в эфире!

Тэги