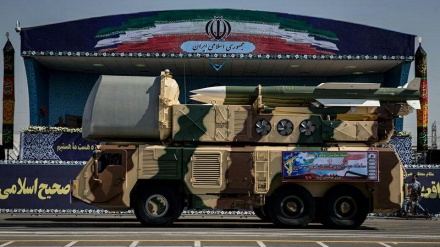

Зенитно-ракетный комплекс С-200

Для защиты стратегических и наиболее важных объектов страны на вооружении армии Ирана стоит зенитно-ракетный комплекс С-200.

По существу, это иранская разработка советской системы ПВО С-200. Данный комплекс в разных модификациях назывался «Ангара», «Вега» и «Дубна.

Всепогодная зенитная ракетная система большой дальности С-200 предназначена для борьбы с современными и перспективными самолетами, воздушными командными пунктами, постановщиками помех и другими пилотируемыми и беспилотными средствами воздушного нападения на высотах от 300 м до 40 км, летящих со скоростями до 4300 км/ч, на дальностях до 300 км в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Разработка зенитной ракетной системы большой дальности была начата в ЦКБ "Алмаз" в 1958 году, под индексом С-200А (шифр «Ангара») система была принята на вооружение ПВО Советского союза в 1963 г. Первые дивизионы С-200А были развернуты с 1963 по 1964 гг. В последующем система С-200 неоднократно модернизировалась: 1970 г. — С-200В (шифр «Вега») и 1975 г. — С-200Д (шифр «Дубна»). В ходе модернизаций были значительно увеличены дальность стрельбы и высота поражения целей.

C-200 входил в состав зенитно-ракетных бригад или полков смешанного состава, включащих дивизионы С-125 и средства непосредственного прикрытия.

В 1983г. ЗРК С-200В начал развертываться на территории стран Варшавского договора: в ГДР, Чехословакии, Болгарии и Венгрии, что явилось следствием начавшихся в 1982г. поставок в НАТО самолетов ДРЛО «АВАКС». ЗРК С-200В поставлялся с начала 1980-х годов под индексом С-200ВЭ "Вега-Э" в Ливию, Сирию, Индию. В конце 1987г. С-200ВЭ были поставлены в КНДР. В начале 1990-х годов комплекс С-200ВЭ был приобретен Ираном.

На западе комплекс получил обозначение SA-5 "Gammon".

ЗРК С-200В - одноканальная перевозимая система, размещаемая на прицепах и полуприцепах.

В состав ЗРК С-200В входят:

Общесистемные средства, в том числе пункт управления и целеуказания, дизельная электростанция, распределительная кабина и контрольная вышкаЗенитный ракетный дивизион, в составе которого антенный с радиолокатором подсвета цели 5Н62В, аппаратная кабина, кабина подготовки старта, распределительная кабина и дизельная электростанция 5Е97стартовая батарея 5Ж51 в составе шести пусковых установок 5П72В с ракетами 5В28 и транспортно-заряжающей машины на шасси КрАЗ-255 или КрАЗ-260.

Для раннего обнаружения воздушных целей ЗРК С-200 придается радиолокационная станция воздушной разведки типа П-35 и другие.

Радиолокатор подсветки цели (РПЦ) 5Н62В представляет собой высокопотенциальную радиолокационную станцию непрерывного излучения. Она осуществляет сопровождение цели, вырабатывает информацию для пуска ракеты, подсвечивает цели в процессе самонаведения ракеты. Построение РПЦ с использованием непрерывного зондирования цели монохроматическим сигналом и, соответственно, доплеровская фильтрация эхо-сигналов обеспечили разрешение (селекцию) целей по скоростям, а введение фазо - кодовой манипуляции монохроматического сигнала - по дальности. Таким образом, существуют два основных режима работы радиолокатора подсвета цели - МХИ (монохроматического излучения) и ФКМ (фазокодовой манипуляции).

В случае применения режима МХИ сопровождение воздушного объекта РПЦ осуществляется по трем координатам (угол места - он же аппроксимированная высота цели, - азимут, скорость), а ФКМ - по четырем (к перечисленным координатам добавляется дальность). В режиме МХИ на экранах индикаторов в кабине управления ЗРК С-200 отметки от целей выглядят как светящиеся полосы от верхнего до нижнего края экрана. При переходе на режим ФКМ оператором осуществляется так называемая выборка неоднозначности по дальности (что требует значительных временных затрат), сигнал на экранах приобретает "нормальную" форму "свернутого сигнала" и появляется возможность точного определения дальности до цели. Эта операция обычно занимает до тридцати секунд и при стрельбе на небольшие расстояния не применяется, поскольку выбор неоднозначности по дальности и время пребывания цели в зоне пуска - величины одного порядка.

Зенитная управляемая ракета 5В28 системы С-200В двухступенчатая, выполнена по нормальной аэродинамической схеме, с четырьмя треугольными крыльями большого удлинения. Первая ступень состоит из четырех твердотопливных ускорителей, установленных на маршевой ступени между крыльями.. Маршевая ступень оснащена жидкостным двухкомпонентным ракетным двигателем с насосной системой подачи компонентов топлива в двигатель. Конструктивно маршевая ступень состоит из ряда отсеков, в которых расположены полуактивная радиолокационная головка самонаведения, блоки бортовой аппаратуры, осколочно-фугасная боевая часть с предохранительно-исполнительным механизмом, баки с компонентами топлива, жидкостной ракетный двигатель, агрегаты управления рулями ракеты. Старт ракеты - наклонный, с постоянным углом возвышения, с пусковой установки, наводимой по азимуту. Боевая часть осколочно-фугасная с готовыми поражающими элементами - 37 тыс.штук весом 3-5г. При подрыве боевой части угол разлета осколков составляет 120°, что в большинстве случаев приводит к гарантированному поражению воздушной цели.

Управление полетом ракеты и наведение на цель осуществляется с помощью установленной на ней полуактивной радиолокационной головки самонаведения (ГСН). Для узкополосой фильтрации эхо-сигналов в приемном устройстве ГСН необходимо иметь опорный сигнал - непрерывное монохроматическое колебание, что потребовало создания автономного ВЧ-гетеродина на борту ракеты.

Предстартовая подготовка ракеты включает:

передачу данных с РПЦ на стартовую позицию;подстройку ГСН (ВЧ-гетеродина) под несущую частоту зондирующего сигнала РПЦ;установку антенн ГСН в направлении на цель, а их систем автоматического сопровождения цели по дальности и скорости - на дальность и скорость цели;перевод ГСН в режим автоматического сопровождения.

После этого старт осуществлялся уже при автоматическом сопровождении цели ГСН. Время готовности к стрельбе - 1.5мин. При отсутствии в течение пяти секунд сигнала от цели, который обеспечивается при подсвете от РПЦ, головка самонаведения ракеты самостоятельно включает поиск по скорости. Вначале она ищет цель в узком диапазоне, затем после пяти сканирований в узком диапазоне переходит на 30-килогерцевый широкий диапазон. Если подсвет цели радиолокатором возобновился, ГСН находит цель, происходит перезахват цели и дальнейшее наведение. Если ГСН после всех перечисленных способов поиска так и не нашла цель и не перезахватила ее, то на рули ракеты выдается команда "максимально вверх". Ракета уходит в верхние слои атмосферы, чтобы не поразить наземные объекты, и там осуществляется подрыв боевой части.

В ЗРС С-200 впервые появилась цифровая вычислительная машина -ЦВМ "Пламя", на которую возлагались задачи обмена командной и координатной информацией с различными КП и до решения задачи пусков. Боевая работа ЗРС С-200В обеспечивается от средств управления 83М6, автоматизированных систем "Сенеж-М", "Байкал-М". Объединение нескольких одноцелевых ЗРК общим командным пунктом облегчило управление системой с вышестоящего КП, позволило организовать взаимодействие ЗРК для сосредоточения их огня на одной или распределения по разным целям.

ЗРС С-200 может эксплуатироваться в различных климатических условиях.

Характеристика С-200В

Число каналов по цели 1

Число каналов по ракете 2

Дальность действия, км 17-240

Высота полета цели,км 0.3-40

Длина ракеты, мм 10800

Калибр ракеты (маршевой ступени), мм 860

Стартовая масса ракеты, кг 7100

Масса БЧ, кг 217

Вероятность поражения цели одной ЗУР 0.66-0.99

После разгрома сирийской ПВО в долине Бекаа в Сирию были поставлены 4 ЗРК С-200, которые были развернуты в 40 км к востоку от Дамаска и на северо-востоке страны. Первоначально комплексы обслуживались советскими расчетами, а в 1985 г. их передали сирийскому командованию ПВО. Первое боевое применение ЗРК С-200 произошло в 1982 году в Сирии, где на дистанции 190 км был сбит самолет ДРЛО E-2C "Hawkeye", после чего американский авианосный флот отошел от берегов Ливана.

В Ливию первые комплексы С-200 были поставлены в 1985 г. В 1986 г. комплексы С-200, обслуживаемые ливийскими расчетами, принимали участие в отражении налета американских бомбардировщиков на Триполи и Бенгази и, возможно, сбили один бомбардировщик FB-111 (по ливийским данным, американцы потеряли еще несколько самолетов палубной авиации).