伊斯法罕历史桥梁:工程与艺术的完美结合

-

伊斯法罕历史桥梁:工程与艺术的完美结合

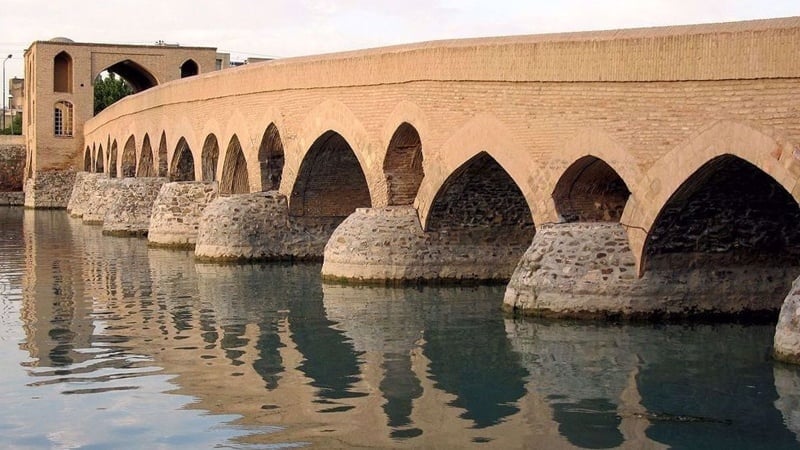

伊朗华语台消息:横跨扎因代河的地标性桥梁,包括三十三孔桥、哈朱桥、沙赫尔斯坦桥、朱伊桥及马尔南桥,均为萨法维时期工程技术的杰出典范。

这些桥梁将结构创新与艺术美学融为一体,既承担重要的河流通道功能,也成为伊朗文化遗产的重要象征。

据今日帕尔斯(Parstoday)援引Press TV报道:萨法维时期,特别是在阿巴斯一世统治期间(1587—1629年),被誉为“半个世界”的伊斯法罕成为精密城市规划与辉煌建筑的典范之都。当时,扎因代河上的桥梁不仅发挥着基础设施的作用,还兼具社交场所、本地市集和艺术文化展示舞台功能。

与帖木儿、伊儿汗国及塞尔柱时期的设计相比,萨法维时期桥梁在技术与美学上实现了显著提升。精美的瓷砖镶嵌、多拱结构以及与河流相协调的设计,彰显了当时高超的工程技艺与水利学水平。

沙赫尔斯坦桥

沙赫尔斯坦桥(又称吉桥或侯赛因桥)是伊斯法罕现存最古老的桥梁,位于城市东部古河床上。历史学家和考古学家认为,其桥墩基础可追溯至萨珊王朝(公元3—7世纪)。在布伊德和塞尔柱时期(10—12世纪),该桥是扎因代河城区段唯一的重要桥梁,历经多次修缮与扩建。

桥梁采用砖石结构,桥墩以石材筑成,历史上曾作为军事和商业通道。全长112.5米,共设11孔桥洞,宽4.8米,整体结构比后期建造的桥梁更为简洁。

萨法维时期形成现有格局,北侧曾设收费闸门,如今仅供行人通行。

马尔南桥

马尔南桥位于城市西部,距沙赫尔斯坦桥约八公里上游。历史文献中亦称马尔巴南、马尔宾、萨尔弗拉兹和阿巴斯阿巴德桥。多数学者认为其最初建于塔赫玛斯普一世时期(1524—1576年)。后于萨法维国王苏莱曼统治时期(1666—1694年),由焦勒法的亚美尼亚社群负责修复。

桥梁呈南北走向,全长180米,共设17孔桥洞,跨度在4.7至6.6米之间。卡扎尔时期桥畔曾建有城门,后已毁坏。其设计与沙赫尔斯坦桥高度相似,共同体现了简约实用的建筑风格。两桥均采用石质桥墩基础、尖拱砖结构,并在桥墩上方设有泄洪孔。

20世纪70年代,因洪水冲毁南侧六孔桥洞,曾进行大规模修复。

三十三孔桥:伊斯法罕的城市脊梁

萨法维王朝真正的桥梁工程技术始于三十三孔桥的建造。这座拥有33个拱孔的建筑在历史文献中有多个名称:阿拉维尔迪汗桥、阿巴斯桥、恰哈尔巴格桥、朱尔法桥、扎因代河大桥以及巨桥。

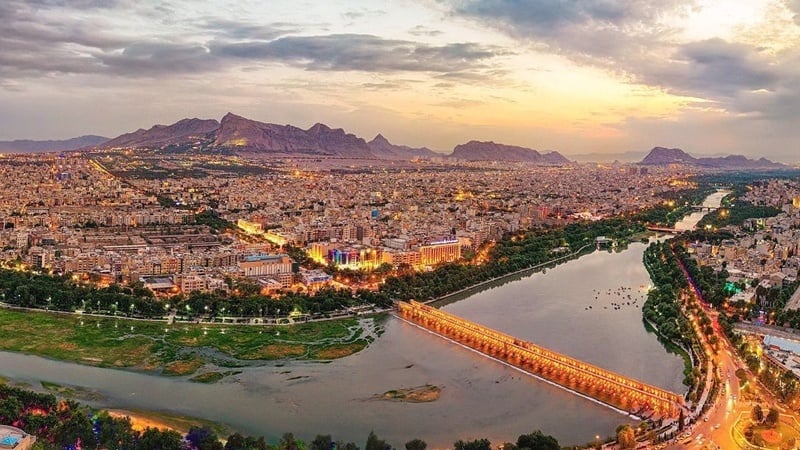

随着16世纪90年代末伊朗首都由加兹温迁至伊斯法罕,沙阿阿巴斯一世下令沿扎因代河向南大规模扩展城市。

该城市规划的主线是长达1.65公里、南北走向的花园式恰哈尔巴格街,三十三孔桥位于其南端。

连接河流两岸至关重要,其原因在于南岸设有皇家花园,并新建了因奥斯曼帝国袭击而迁来的亚美尼亚人居住的新朱尔法区。

恰哈尔巴格轴线始于北部新伊斯法罕城市中心,穿过三十三孔桥,一直延伸至南部约2.4公里外的“赫扎尔杰里布”花园。

与伊朗及世界上许多桥梁不同,三十三孔桥并非建在河流最窄处,而是建于河面最宽的地段。桥长约300米,这使其成为当时最独特的建筑之一。

三十三孔桥:皇家雄心的象征

三十三孔桥在萨法维王朝著名将领阿拉维尔迪汗的监督下建造。他因战胜殖民帝国葡萄牙而声名显赫,积累了丰厚财富。

阿拉维尔迪汗还参与了其他多座建筑的建造,包括设拉子的汗学院,该学院是著名哲学家穆拉·萨德拉的求学之地,其思想对伊朗现代神学、科学和政治发展产生了深远影响。

这座桥的建造有时被误归于另一位同名阿拉维尔迪汗,他是一位亚美尼亚裔将领,与大桥的主要督建者一样,其人生轨迹也从奴仆晋升为指挥官。

在过去几个世纪的欧洲游记中,像三十三孔桥这样宏伟的建筑常被归因于伊朗贵族间的竞争,但现代学者认为这种推测可能性不大。

当今主流观点认为,那个时代的宏大建筑项目更多具有政治色彩,是沙阿阿巴斯一世帝国雄心的体现。这些建筑旨在向邻国及欧洲列强展示实力,提升伊斯法罕相对于奥斯曼帝国伊斯坦布尔和莫卧儿帝国德里的地位。

当时,伊斯法罕人口估计在60万至110万之间,其与北京、巴黎和伦敦等城市并列,成为世界上最大的城市之一。

除了作为桥梁的主要通行功能外,三十三孔桥还兼具低矮水坝的作用,通过蓄水并利用传统水渠为城市房屋和花园提供灌溉。

由于伊斯法罕夏季干旱缺水,扎因代河在此时节经常完全干涸。沙阿阿巴斯一世及更早的沙阿塔赫玛斯普一世曾尝试修建一条运河,将卡伦河的部分水流引入扎因代河。该计划是20世纪50年代开通的考赫朗格运河的前身。

然而,由于扎格罗斯山脉坚硬岩石开凿难度极大、严寒天气影响以及高昂成本,这项引水工程在几年后便被迫中止。

三十三孔桥:民族与宗教共存的象征

三十三孔桥是伊斯法罕民族与宗教多样性的象征,它将北部的穆斯林聚居区与南部基督徒聚居的新朱尔法区连接起来。大桥的督建者阿拉维尔迪汗为格鲁吉亚族,原为基督徒,青年时期皈依伊斯兰教。

这种文化共存也体现在桥梁的设计中。桥身设有33个主拱孔,在基督教亚美尼亚人看来,这象征耶稣在世生活的年数。

在上层桥面,每个主拱孔上方设有两个较小的拱门,桥墩上方还有一个额外的拱门。所有拱门总数为99,象征伊斯兰教中安拉的99个尊名。

曾有一些不准确的猜测称该桥最初有40个拱孔,但这与历史证据不符。早期游记作者,如加西亚·德·席尔瓦·菲格罗亚、皮耶特罗·德拉·瓦莱和托马斯·赫伯特,记载的拱孔数量和桥梁长度均与现状相符。

在一些游记中,例如托马斯·赫伯特和威廉·奥斯利的著作中,拱孔数被记载为34个。但这一数字似乎包含了南侧引桥下方的一个较矮拱洞,该拱洞未计入主计数中。

三十三孔桥的建筑工艺

三十三孔桥桥体全长约295米,含引桥部分总长度可达368米。其石质桥墩宽3.5米,标准跨径(墩中心间距)为5.57米。

该桥建于坚固的石质基础之上。初建时采用传统砌体结构,并以沙灰浆勾缝,旨在增强桥体的抗渗性能。为保障长期稳定,桥体在20世纪曾使用混凝土进行过加固。

桥梁主立面采用双层、四圆心砖拱结构,这种拱形制自公元10世纪起便广泛应用于波斯建筑。正如恰哈尔巴格大街的建筑所展现的那样,该桥完美体现了波斯建筑中美学与功能性的统一。

桥面总宽13.75米,其中9米宽的主桥面由石板铺砌,两侧各建有高大的侧墙。侧墙之外,各设有一排小拱廊与副拱,两排副拱共计99个拱孔。

这些侧廊形成了两条辅助通道,并通过侧墙上的八个横向入口与主桥面相连。入口宽度为76厘米,高度相对较低,这表明它们并非为主要通行功能而设。

其有限的尺寸反映出建筑师的深层意图:旨在营造一系列私密性良好的休憩空间,供人静坐,欣赏河流、园林、建筑群落乃至周边桥梁构成的优美风景。

桥梁的双层拱廊结构构成了有效的自然通风系统:下层拱洞引入河面气流,上层装饰性拱孔则促进空气循环,提升舒适度。

桥体拥有多层次的廊道系统。除主侧廊外,还包括侧墙顶部的两条通道,以及经由角楼阶梯可达的底层步道。该底层步道位于桥体下方,由尖拱与平拱覆盖,其地面高于河床石板数分米。

更为巧妙的是,桥墩之间的平台通过锯齿状石墩进行连接。这一设计将休憩功能与水利功能紧密结合:既围合出了相对私密的休憩空间,又起到了泄洪堰的作用。

该桥展现了卓越的水力工程智慧:桥底的倾斜设计与调水闸门协同运作,共同实现了水坝般的水位调控功能。

此外,萨法维时期的建造者还将声学原理融入设计,使主通道拥有特殊的声学效果,能够清晰地传递低语声。在桥墩构造上,多数为实心整体结构,其中两座设有阶梯,十座内部开辟了带观景窗的房间。

为应对水流冲击,所有桥墩的上游侧均建有半锥形分水墩以破浪减阻,并在上下游两侧对称建造了四座与桥体同高的半圆柱形扶壁,以增强稳定性。

桥梁的基石结构深植于河床,其石板基础宽度约为30米,达到桥面宽度的两倍,且半数基础向下游延伸,以有效抵御水流的冲刷。

该桥于1602年落成后,即成为伊朗境内规模最为宏大的功能性石桥。其历史地位与工程规模,可与舒什塔尔的历史水利系统班德凯萨尔、德兹富尔古桥等伊朗古代著名桥梁工程相提并论。

卡扎尔王朝时期曾在桥的东立面上加建了装饰性冠顶,并在北侧增建了收费门楼,但这些附加结构已于巴列维时期被拆除。自20世纪末起,这座桥的功能转变为专供行人使用的桥梁。

三十三孔桥的世界影响

数个世纪以来,三十三孔桥对欧洲旅行者和游记作者产生了深远影响。这一影响始于安东尼和罗伯特·雪利兄弟旅居伊斯法罕、恰逢桥梁兴建之际。

1618年5月,西班牙使节加西亚·德·席尔瓦·菲格罗亚到访伊斯法罕,将三十三孔桥誉为宏伟建筑,称其为“帝国最著名的建筑之一”,并将其规模与拉尔的凯萨里亚市场相提并论。

1619年7月,意大利旅行家皮耶特罗·德拉·瓦莱将其描述为一座令人惊叹的桥梁,认为其功能与规模可与恰哈尔巴格大街相媲美。他还记载了伊斯法罕民众在古老水节——蒂尔甘节期间的盛大庆典。

节日期间,人们以欢笑、跳跃、呐喊,甚至将盛装的人抛入河中来进行庆祝,沙阿阿巴斯一世亦亲自参与。游戏结束后,沙阿阿巴斯与随行人员返回桥上,与大使和宾客们一边享用饮品交谈,一边休息。

1620年1月,德拉·瓦莱还参加了亚美尼亚基督徒依照自身历法举行的“主显节”——纪念耶稣受洗的仪式。沙阿阿巴斯、王公贵族及大批民众齐聚,期间三十三孔桥一度暂停通行,以保障宗教活动顺利进行。

1628年4月,英国旅行家托马斯·赫伯特记录了南方使团经恰哈尔巴格大街与三十三孔桥入城的盛况。伊朗与亚美尼亚官员及市民夹道欢迎,沿途鼓乐齐鸣,铙钹声不绝。

赫伯特对桥的美景以及沿中轴线分布的恰哈尔巴格大街以及赫扎尔杰里布花园赞叹不已,称其为“天堂”,并断言“全亚洲无出其右”。

法国旅行家让·巴蒂斯特·塔韦尼耶称三十三孔桥为“真正精妙的建筑杰作,或为举国至精之作”,并将其与巴黎新桥对比。巴黎新桥比三十三孔桥晚建成五年,是塞纳河上现存最古老的桥梁。

十七世纪,亚当·奥莱亚里乌斯、安德烈·多利亚德·塞尔当、让·德·泰韦诺、让·夏尔丹、扬·扬松·斯特鲁伊斯、约翰·弗里尔、弗朗索瓦·桑松、恩格尔贝特·肯普弗等多位欧洲作家亦在游记中对三十三孔桥给予高度赞誉。

进入十九世纪,英国学者威廉·奥斯利1811年8月的笔记尤为引人注目。他记录道,尽管河道部分干涸,但桥体附近的深水区仍被当地亚美尼亚人用作鲤鱼产卵地。

奥斯利还提到,沙阿阿巴斯二世因不满桥墩室内的不雅壁画,曾下令以砖石封闭入口。

约1840年,法国建筑师帕斯卡尔·科斯特像之前的作家一样,提到了三十三孔桥公共休闲空间的功能。他记载,傍晚时分,市民常到桥上纳凉饮茶,远眺城市穹顶与尖塔的壮丽景色。

此桥同样影响了英国政治家、印度总督乔治·纳撒尼尔·寇松。1889年,他称三十三孔桥为“全球最宏伟的桥梁”。

数年后,英国军官兼作家珀西·赛克斯亦撰文指出,即便处于破败状态,三十三孔桥依然是“世界最伟大的桥梁之一”。

三十三孔桥独特的多层结构,以及集通行与观景功能于一体的设计理念,深刻影响了后世伊朗现代桥梁的建设,如德黑兰的自然桥。