स्वतंत्रता प्रभात 4

इस्लामी क्रांति की बहुत सी उमंगें थीं किन्तु स्वाधीनता और स्वतंत्रता उन नारों में से एक हैं जो वर्ष 1979 में इस्लामी क्रांति की सफलता के दौरान ईरानी राष्ट्र लगाता रहा।

स्वाधीनता और स्वतंत्रता, ईरानी जनता की दो मुख्य मांगें थीं जिसकी जड़ें ईरान के वर्तमान इतिहास और ईरानी जनता के धार्मिक व राष्ट्रीय मूल्यों में निहित हैं। जब ईरान की जनता ने यह मांग उठायी तो उस समय भी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से पीड़ित राष्ट्र थे। जब ईरान की जनता ने एक आवाज़ होकर इस्लामी क्रांति के लिए नारे बुलंद किए तो दुनिया के बहुत से पीड़ित राष्ट्र और स्वतंत्रताप्रेमी भी जो साम्राज्यवादी शक्तियों के अत्याचारों से ऊब चुके थे, अपने देशों में स्वतंत्रता और स्वाधीनता की मांग करने लगे।

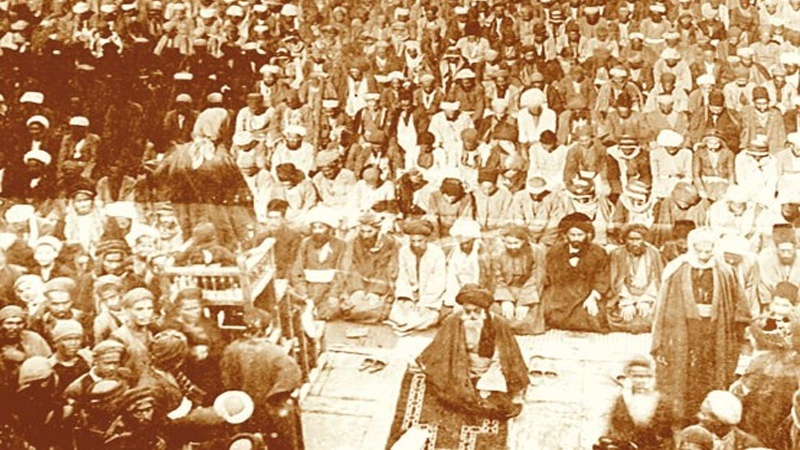

यद्यपि स्वतंत्रता प्रेम के साथ स्वाधीनता की मांग, इस्लामी क्रांति की सफलता के दौरान ईरानी राष्ट्र के मुख्य नारे थे किन्तु यदि इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ईरान में यह दो मूल्य एक शताब्दी पहले ही व्यवहारिक हो गये थे और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में ईरान में संविधान क्रांति सफल हुई थी। यह वही क्रांति थी जिसका मुख्य आधार स्वाधीनता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय था। उस समय दुनिया की दो बड़ी शक्तियां रूस और ब्रिटेन प्रत्यक्ष रूप से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थीं और ईरान की सरकार के कमज़ोर होने के कारण, सत्ताभोगियों के पास इनके मुक़ाबले की शक्ति नहीं थी किन्तु धीरे धीरे इन दोनों प्रतिस्पर्धी देशों के मध्य राजनैतिक व आर्थिक विशिष्टताएं प्राप्त करने की होड़ आरंभ हो गयी और इससे जनता की भवनाएं भड़क उठीं और लोगों में आक्रोष व्याप्त हो गया। जनता का यह आक्रोष उस समय की अत्याचारी सरकार और विदेशी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध था और यह भावना इस्लामी क्रांति के व्यस्क होने तक जारी रही।

ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और ईरानी जनता पर अपने अत्याचार थोपने के मुख्य उदाहरणों में एक ईरान और रूस के मध्य लज्जाजनक समझौता था। युद्ध में ईरान को पराजित करने के बाद रूस ने गुलिस्तान व तुर्कमनचाय समझौते के तहत ईरान के एक बड़े भाग को अलग कर दिया और कैपीच्यूलेशन अधिकार को ईरानी राष्ट्र पर थोप दिया। उन्होंने ईरान की संविधान क्रांति की धरोहर अर्थात देश की राष्ट्रीय संसद पर तोप के गोले बरसाए और संविधान क्रांति के मतवालों के साथ जो रूस को विशिष्टता दिए जाने के विरोधी थी, बुरे व्यवहार किए गये। ब्रिटेन भी ईरान के स्रोतों को लूटने में रूस का प्रतिस्पर्धी था। उसने संविधान क्रांति को विफल बनाने के लिए रूस का साथ दिया क्योंकि ईरान की संविधान क्रांति ने राष्ट्रीय स्वाधीनता की योजना पेश करते हुए विश्व की दोनों शक्तियों के ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का रास्ता बंद कर दिया था। ब्रिटेन ईरानी जनता के शक्तिशाली होने और सत्ता पर उसकी पकड़ से बहुत चिंतित था क्योंकि वह ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के प्रति ईरानी जनता के क्रोध और आक्रोष को देख चुका था। इस मध्य ईरानी जनता ने दो ब्रिटिश नागरिकों को ईरानी तंबाकू बेचने और इन दोनों को तम्बाकू बेचने के एकाधिकार का विरोध कर दिया जिसके कारण यह समझौता ही रद्द हो गया। इस विशिष्टता के कारण ईरानी व्यापारियों को भारी नुक़सान पहुंचता इसलिए ईरानी जनता ने इस समझौते का घोर विरोध किया और इस प्रकार ईरान के समकालीन इतिहास में विदेशी सम्राज्य से संघर्ष का पहला अध्याय लिखा गया।

रूस और ब्रिटेन दो शक्तियों ने न केवल यह कि ईरान की संविधान क्रांति को नाकाम बनाने का प्रयास किया बल्कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में, ईरानी सरकार के निष्पक्ष होने की घोषणा के बाद भी, निष्पक्षता का उल्लंघन करते हुए ईरान पर क़ब्ज़ा कर लिया। इसी प्रकार युद्ध की समाप्ति के बाद ईरान से अपने सैनिकों को निकालने के वादों के बावजूद, पूर्व सोवियत संघ ने ईरान से अपने सैनिकों को निकालने में टाल मटोल की और उत्तरी भाग के तेल की विशिष्टता हासिल के लिए, ईरान पर दबाव डालने के लिए उसने ईरान के दो उत्तरी प्रांतों अर्थात आज़बाइजा स्वायत सरकारों का गठन कर दिया। सोवियत संघ के समर्थन से उत्तरी तेल की विशिष्टता लेने के लिए आज़रबाइजान और कुर्दिस्तान का जो शोशा छोड़ गया था उसने ईरान की स्वाधीनता और अखंडता का उल्लंघन करने के साथ ही ईरान को बहुत अधिक नुक़सान भी पहुंचाया।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों की लहर तेज़ हो गयी और इससे दुनिया के पीड़ित ग्रस्त राष्ट्रों के लिए आशा की कुछ किरण पैदा हो गयीं। यद्यपि ईरान अपने इतिहास में कभी भी किसी देश पर हमला करने वाला और उस पर क़ब्ज़ा करने वाला नहीं रहा है किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों में ईरानी जनता सबसे आगे रही क्योंकि विदेशी शक्तियों ने हमेशा से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और ईरान के मूल्यवान धरोहरों को हमेशा लूटा है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के आरंभिक वर्षों में ईरान में तेल के राष्ट्रीयकरण के राष्ट्रीय आंदोलन के सांचे में साम्राज्यवादी विरोधी लहरें अस्तित्व में आईं।

तेल के राष्ट्रीयकरण का आंदोलन, ब्रिटेन के 1933 के साम्राज्यवादी समझौते के विरुद्ध ईरानी जनता का आंदोलन था। ब्रिटेन द्वारा ज़ोरज़बरदस्ती ईरान पर थोपे गये इस समझौते के आधार पर ब्रिटेन को ईरान के दक्षिण में स्थित तेल के कुओं से तेल निकालने और उसे बेचने का अधिकार था और इन तेलों की केवल 20 प्रतिशत आय ही ईरान की सरकार को दी जाती थी। ईरानी राष्ट्र ने 1950 के आरंभ में डाक्टर मुसद्दिक़ और आयतुल्लाह काशानी के नेतृत्व में इस अत्याचारपूर्ण समझौते के विरुद्ध आंदोलन किया और उसको निरस्त कर दिया था। ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण तो हो गया किन्तु ब्रिटेन ने ईरानी राष्ट्र और सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही से संकोच नहीं किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत से लेकर ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने तक सारी कार्यवाहियां की ताकि ईरान की राष्ट्र और सरकार को घुटने टेकने पर विवश कर सके किन्तु ब्रिटेन के विस्तारवाद के सामने ईरानी राष्ट्र के प्रतिरोध के कारण ईरान के विरुद्ध नया षड्यंत्र रच गया। 1953 में ईरान में क़ानूनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह हो गया और इस विद्रोह में अमरीका और ब्रिटेन की मुख्य भूमिका रही थी ताकि नये और पुराने दोनों साम्राज्यवादी इस अपार आर्थिक स्रोत की जम के लूटपाट कर सकें।

वर्ष 1953 के विद्रोह के बाद के वर्षो में ब्रिटेन और अमरीका दो विश्व शक्तियां थीं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के काल में ईरान से सोवियत संघ को दूर करने और ईरान में अपनी एक पिट्ठु सरकार बिठाने का प्रयास किया ताकि ईरान के तेल स्रोतों पर उनका ही नियंत्रण रहे। यह विद्रोह ईरान के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ समझा जाता है क्योंकि ईरान में स्वाधीनता और स्वतंत्रता, अमरीका और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त मुहम्मद रज़ा शाह की सत्ता के मज़बूत होने से एक भूला बिसरा सपना प्रतीत होने लगी। इस काल में ईरान के तेल को अमरीका और ब्रिटेन की तेल कंपनियों में विभाजित किया जाता था और ईरान, बग़दाद समझौते का सदस्य और उसके बाद सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए अमरीका और ब्रिटेन की निगरानी में सेन्टो समझौते का सदस्य बन गया। इन वर्षों में ईरान ने अमरीका के भीषण दबाव में सफ़ेद क्रांति नामक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए जिसकी देश की अधिकतर जनता, राजनैतिक व धार्मिक हस्तियों ने कड़ा विरोधय किया। इस कार्यक्रम से ईरान, अमरीका के सैन्य उपकरणों का बाज़ार और उसके शस्त्र उद्योग को चमकाने वाला केन्द्र बन गया। इसी दौरान ईरान में शाह की सरकार ने विरोधियों का दमन करने के लिए ख़ूंख़ार ख़ुफ़िया एजेन्सी सावाक का गठन किया और उसे बहुत मज़बूत किया। ईरान में अमरीका का बोलबाला हो गया और उसने बीस करोड़ डालर का ऋण देने के बदले ईरान पर कैप्च्यूलेशन क़ानून पास करने के लिए दबाव डाला जिस पर ईरान की जनता की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई।

तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण में ईरानी जनता के संघर्ष को यद्यपि 1956 में अमरीका और ब्रिटेन के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप ईरान में पश्चिम की पूरी तरह पिट्ठु सरकार अस्तित्व में आ गयी किन्तु यह आदोंलन दुनिया के अन्य राष्ट्रों के लिए आदर्श बन गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो पूर्वी और पश्चिमी ब्लाग से हटकर स्वाधीनता और स्वतंत्रता का इच्छुक था, द्वितीय विश्व के बाद और ब्रिटेन के विरुद्ध ईरानी जनता के संघर्ष के वातावरण से प्रभावित होकर अस्तित्व में आया। इस प्रकार से कि इस आंदोलन ने वर्ष 1955 में बांगदोंग अपनी पहली बैठक आयोजित की जिसमें डाक्टर मुसद्दिक़ सबसे आगे आगे थे जिसमें पूरब और पश्चिम पर निर्भरता को नकारा गया था। इस स्वतंत्रताप्रेमी भावना और साम्राज्यवादी विरोधी लहर ने सौभाग्य से कई राष्ट्रों को अपना साथी बना लिया और दुनिया के बहुत से राष्ट्र स्वयं को साम्राज्यवादियों की ज़ंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए उठ खड़े हुए।

ईरान में इस्लामी क्रांति ऐसी स्थिति में सफल हुई कि अमरीका और सोवियत संघ जैसी दो संयुक्त शक्ति के भीषण दबाव के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन फीका पड़ गया और दुनिया के बहुत से देशों में स्वाधीनता और अपने भविष्य के निर्धारण की आशा समाप्त होने लगी। उदाहरण स्वरूप चिली में आलंद की जनसरकार अमरीका के समर्थन से गिर गयी और एक अत्याचारी सरकार ने सत्ता में पहुंच गयी। इन परिस्थितियों में ईरानी जनता इमाम ख़ुमैनी के नेतृत्व में ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा करते हुए राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सहित देश के समस्त आंतरिक मामलों में अमरीका के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया। इस्लामी क्रांति ने स्वाधीनता और न पूरब और न पश्चिम पर निर्भरता का नारा लगाया था। इमाम ख़ुमैनी ने तीसरी दुनिया के बहुत से नेताओं के विपरीत स्वाधीनता और किसी पर भी भरोसा न करने का नारा दिया और उस पर पूरी तरह कटिबद्ध भी रहे।

उस काल के बहुत से टीकाकारों का यह मानना था कि इस्लामी क्रांति की सफलता से ईरान और पश्चिम विशेषकर अमरीका के साथ उसके संबंध यथावत बाक़ी रहेंगे या कम से कम यदि ईरान अमरीकी समर्थन के धारे से निकल जाएगा तो वह सोवियत संघ का दामन थाम लेगा किन्तु इमाम ख़ुमैनी ने न केवल यह कि अमरीका और पश्चिम के वर्चस्व को नकार दिया बल्कि ईरान में अपनी छावनी बनाने के लिए सोवियत संघ की लोभी दृष्टि का भी मुक़ाबला किया। इमाम ख़ुमैनी ने जितनी अमरीका की आलोचना की और देश के आंतरिक मामलों में उसके हस्तक्षेप को रोका, उसी तरह सोवियत संघ को भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी। इन नीतियों का स्पष्ट उदाहरण, इमाम ख़ुमैनी द्वारा सोवियत संघ के अफ़ग़ानिस्तान पर हमले की निंदा थी। अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत संघ के हमले के विरुद्ध इमाम ख़ुमैनी के स्पष्ट दृष्टिकोण ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए पूरब और पश्चिम के साम्राज्यवाद में कोई अंतर नहीं था और वह दोनों के ही विरोधी थे बल्कि उन्होंने न केवल ईरानी जनता को स्वाधीनता की अनुकंपा प्रदान की बल्कि समस्त पीड़ित राष्ट्रों विशेषकर इस्लामी राष्ट्रों को स्वाधीनता की अनुकंपा प्रदान की।