Iranisches Kunsthandwerk (22 - aus Metall - der Schreinbau)

Liebe Freunde! Sie haben schon verschiedene Sparten des Metall-Kunsthandwerkes im Iran kennengelernt. Heute geht es um Zarih-Saazi. Dabei handelt es sich um den Bau von Schreinen. Zarih-Saazi ist ein anschauliches Beispiel für die hierzulande häufige Verschmelzung von Leben, Religion und Kunst.

Im Islam sollen Gebets- und Pilgerstätten keinen weltlichen Prunk präsentieren. Die Raumverschönerung dieser Stätten dient nur der Steigerung ihrer Anziehungskraft und der Achtung der Größe von Gottesfreunden. Die Verwalter dieser Stätten sind um deren Pflege und Ausbau bemüht. Gemäß ihrer Überzeugung fördert es die Verbreitung der islamischen Kultur und Werte, wenn den Pilgern zu den Grabstätten der Großen der Religion dort in gewissem Umfange materielle und kulturelle Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Außerdem tragen Pilgerbesuche dazu bei, dass die Gläubigen mit der Lebensweise der Makellosen Imame (gegrüßet seien sie) aus dem Hause des Propheten vertraut werden und in diesen einen Vermittler für ihre Bitten an Gott erkennen. Gemäß religiösen Denken gehört es zur Würdigung der Statthalter Gottes ihre Worte und ihre Anweisungen zu bewahren und nach ihnen zu handeln. Natürlich ist es auch die Aufgabe eines jeden engagierten Muslims, neben der Achtung des immateriellen Ranges dieser Großen der Religion auch ihre Grabstätten zu pflegen. Für den Bau von würdigen Pilgerstätten sind die Regeln der Kunst und Ästhetik zu beachten.

Zarih-Saazi wird zum Metall-Kunsthandwerk gezählt, denn das Hauptmaterial für den Gitterschrein sind Metalle. Darüber hinaus finden auch Holz und Gestein Verwendung. Gemäß islamisch-iranischer Sitte dient ein Schrein als Schutz der Gräber von Gottesfreunden.

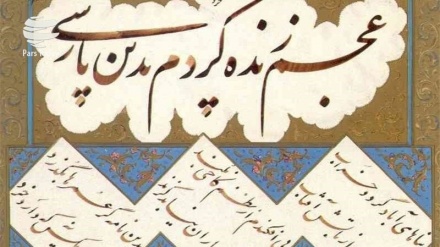

Beim Bau sind mehrere wichtige Punkte zu beachten, zum Beispiel der Punkt, dass es sich um eine heilige Sache handelt. Es dürfen in der Verzierungen keine Gesichter abgebildet werden, vielmehr sind Koranverse als Inschriften zu verwenden insbesondere die Suren Ya-Sin und Ar Rahman oder auch Zahlen, die einen symbolischen Wert in der Religion haben. Ebenso soll der Name des Erbauers des Schreines und das Baujahr eingraviert werden und es muss erkenntlich sein, für wen er bestimmt ist.

Ein Zarih ist quadratisch oder rechteckig mit unterschiedlicher Breite, Höhe bzw. Länge. Er ist ein schönes Gittergehäuse, welches das Grab von der Umgebung abtrennt.

Der Zarih besteht aus einem Gerüst, Säulen und Sockel aus Gestein und Silber-Medaillons oder Inschriften auf Silber oder Gold. Ebenso zieren ihn Reliefe und Blumenvasen am Gitter und am Dach sowie Gemälde im Inneren. Die innere Decke wird oft mit einem schönen Stoff ausgekleidet.

Beim Zarih-Bau setzen iranische Meister eine Summe von Künsten wie traditionelles Malen, Schreinern und Metallbearbeitung ein. Gemeinsam bringen sie mit ihren jeweiligen Fertigkeiten wie die traditionelle Malkunst und Kunst des Goldschmiedens und des Stoffwebens, des Qalaamzanis auf Metall und Mina-Saazi (Emaille), Steinmetzerei und Kalligraphie ein schönes Kunstwerk hervor. In diesem Team arbeiten meistens mehrere Metall-Kunsthandwerker zusammen.

Der iranische Maler und Designer Ostad Mahmud Farshtchian hat bereits für mehrere Zarih den Entwurf angefertigt. Er sagt über das Besondere dieser Kunst: „Das Entwerfen eines Zarihs erfordert eine besondere Technik und geht über das normale Zeichnen hinaus. Bei einem solchen Entwurf ist als erstes darauf zu achten, dass Zeichnungen vorgelegt werden, die die Metall-Kunsthandwerker auch umsetzen können. Der Metall-Kunsthandwerker bedient sich eines Qalams (Stiftes) und des Hammers, während man beim Zeichnen oftmals in sehr feine Einzelheiten geht. Auf der nächsten Stufe muss der Zarih auf eine Weise angefertigt werden, dass er für die Pilger, die von fern und nah kommen und vor ihm stehen, religiöse Ausstrahlung besitzt. Daher muss jede Verzierung an ihrem richtigen Platz zu stehen kommen.“

Farshchian, der seit vielen Jahren Schüler im technischen Wissen für Metallurgie ausbildet, sagt: „Die Kombination von Metallurgie und Ästhetik, von Geometrie und islamischer und iranischer Kunst, sind bei dem Entwurf des Zarihs eine große Hilfe. Beim Bau eines Zarihs müssen alle Teilentwürfe und Zeichnungen miteinander in Verbindung stehen und den Blick zu den Namen Gottes hinlenken.“

Unter allen Imamen nimmt Imam Hussein (gegrüßet sei) in der islamisch-iranischen Kultur einen besonderen Platz ein und die iranischen Künstler haben viele Werke über sein Leben und seinen Märtyrertod geschaffen. Die Kunst des Zarih-Saazis geht in Grunde auf den Bau der Gedenkstätte für Imam Hussein (a) zurück. Eines der wertvollen Beispiele für die Kunst des Zarih-Saazi ist der jetzige Schrein für Imam Hussein (in Karbala. Sein Entwurf und Bau hat mehrere Jahre gedauert. Bevor wir diesen Schrein beschreiben, sollten wir noch über die Geschichte des Schreinbaus für die Ruhestätte von Imam Hussein im irakischen Karbala berichten.

Den ersten Schrein über der Grabstätte von Imam Hussein (a) ließ Muchtar Ibn Abi Ubaid (gestorben 687) erbauen. Den Befehl dazu gab er nach dem Sieb über die Verbrecher, die das Massaker in Karbala angerichtet hatten. Der Schrein über dem Grab von Imam Hussein (gegrüßet sei er) bestand aus Ziegelsteinen, die mit Gips verputzt waren. Neben der Grabstätte ließ Muchtar auch eine Moschee errichten. Das Bauwerk blieb bis zu Beginn der Abbasidenherrscher erhalten.

Es wurde im Laufe der Zeit entweder restauriert oder wieder neu aufgebaut oder sogar von Herrschern, die Feinde der Edlen Nachkommen aus dem Hause des Propheten (a) waren, zerstört.

Die Geschichte des Schreins von Imam Hussein (a) in seiner jetzigen Form beginnt 981, als der Buyide Adud al Daula herrschte. Da die Buyiden den Ruhestätten der Imame und Nachkommen des Propheten Hauses große Aufmerksamkeit widmeten, errichteten sie einen Zarih – einen Schrein- über dem Grab von Imam Hussein (gegrüßet sei er) , der aus Teakholz war. Er war mit Elfenbein verziert war. Sie verzierten den Schrein außerdem mit kostbaren Geweben.

Als der Saffawidenkönig Schah Ismail 1508 die Stadt Bagdad eroberte, pilgerte er zum Grab von Imam Hussain (a) in Karbala und gab Anweisung einen goldenen Schrein für ihn zu erbauen. Nach den Saffawiden haben die muslimischen Künstler Irans in der Zeit der Qadscharen und danach einmalige Kunstwerke mit Gold und Silber und Emaille und Metall oder Holz und Glas geschaffen um damit die Schreine der Imame zu schmücken.

Wer in den vergangenen anderthalb Jahren in Karbala gewesen ist wird dort den schönen neuen Schrein gesehen haben. Er ist die Frucht des Glaubens, der Liebe und der Fertigkeiten iranischer Künstler. Für diesen Heiligen Schrein wurde 5 Tausend 350 Kilogramm Holz, 1600 kg Silber und 118,65 kg Gold verwendet, sowie 700 kg Kupfer und 250 kg Stahl. Die Stellen im oberen Abschnitt des Schreins, die wie Gold aussehen, sind vergoldetes Kupfer. Aber die unteren Teile des Schreindaches sind aus purem Gold. Der Schrein ist von großer Festigkeit. Er ist circa 5 mal 7 Meter groß und mit 20 Schreinfenstern versehen. Der Blick wird nach oben zu den Versen Gottes und dem Namen des Propheten hingelenkt. 4 Jahre lang haben die iranischen Künstler an der Anfertigung dieses Schreins gewirkt. Das Holz für den Schrein wurde aus Myanmar besorgt. Insgesamt wiegt der Zarih 12 Tonnen. Es wird vorausgesehen, dass er bei entsprechender Pflege und Austausch von einigen Teilen 400 Jahre halten wird. Zahlreiche Koranverse und die Namen Gottes, des Propheten und der Imame schmücken den Schrein. Auf 6 großen Blumenvasen, die zu diesem Schrein gehören, steht geschrieben: „Gott ist das Licht der Himmel und der Erde.“

Die Metall-Kunsthandwerker und Schreinbauer fertigen übrigens auch Tore für Heilige Pilgerstätten an. Ebenso sind die Wahrzeichen, die bei religiösen Trauerfeiern im Iran in den Trauerzügen getragen werden, meistens von den Künstlern, die im Schreinbau aktiv sind, angefertigt worden. Der Bau von diesen Wahrzeichen und Schreinen ist seit eh und je insbesondere in den Pilgerstädten Maschhad und Qum und ebenso in Isfahan und Tabris üblich gewesen und die besten Künstler für Zarih-Saazi kommen aus diesen Gegenden.