Iranisches Kunsthandwerk (28 - Werkstoff Glas )

Die iranische Glaskunst, deren Geschichte schon über dreitausend Jahre alt ist, wird auch diesmal Gegenstand unserer Sendung über das iranische Kunsthandwerk sein. Im 15. Jahrhundert nach Christus waren Schiras und Samarkand (heutiges Usbekistan) ein Zentrum für Glaskunst und diese Kunst fand auch ein Echo in der Sprache der Dichter.

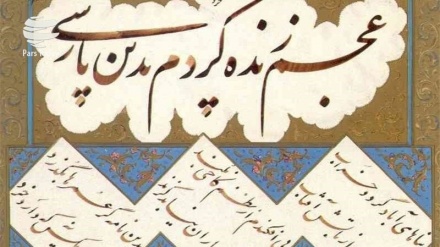

In der Poesie wurde zum Beispiel ein gebrochenes und Leid erlittenes Herz mit einem Glaskelch verglichen, indem ein Sprung entstand, der ihm seine strahlende Schönheit raubt. Daher müsse der Kelch vor den gebracht werden, der ihn erschaffen hat, da nur er noch helfen kann. Saib Tabrizi, ein iranischer Ghaselen-Dichter dichtet im 17. Jahrhundert nach Christus:

از در حق کن طلب شکسته دلان را

شیشه چو بشکست پیش شیشه گر آید

Für das gebrochene Herz bitte um Hilfe an Gottes Tor

wenn Glas zerbricht, spricht es beim Glasmacher vor.

Für die Glasmacherkunst bedarf es viel Erfahrung und Geschicklichkeit. Als Erstes wird in der Regel ein Entwurf in Originalgröße angefertigt. Dabei ist zu überlegen, wie und ob sich dieser Gegenstand in der Realität verwirklichen lässt.

Für die Glaskunst genügen einige wenige Werkzeuge. Das wichtigste ist ein spezielles Rohr in der Länge von 100 bis 120 Zentimeter. Es besteht aus einer besonderen Stahllegierung und heißt auf Farsi „Dam“. Gemeint ist die Glasbläserflöte. Der Glasbläser holt bei leichter Drehung der Flöte etwas Glasschmelze aus dem Ofen heraus und bläst in das Rohr, um eine kleine Kugel zu erzeugen. Wenn diese abgekühlt und erhärtet ist, schiebt er erneut die Flöte mit der Kugel in die Schmelze um diesmal die Menge, die für seinen Glasgegenstand nötig ist, zu entnehmen. Mit Hilfe der ersten kleinen Schmelzkugel wird ein gleichmäßiger Durchmesser bei der zweiten größeren Kugel erzielt. Da jedoch die Glasschmelze noch sehr zähflüssig ist, wird die Flöte auf einer Stange hin und her gerollt, um ihr eine gleichmäßige Gestalt zu geben.

Anschließend bläst der Kunsthandwerker so lange in die Glasbläserflöte, bis er eine Kugel in der gewünschten Größe gebildet hat. Bevor er mit der nächsten schwierigen Phase beginnt, hält er die Kugel in die Nähe der Ofenöffnung, damit das Glas wieder weicher wird und sich die Öffnung der Glaskugel formen lässt.

Wenn der Glasbläser die gewünschte Grundform erzielt hat, beginnt die wichtige Phase der Verzierung. Danach wird vor dem völligen Erkalten der Gegenstand für einige Sekunden in kaltes Wasser getaucht, damit sich die äußere Schicht schnell zusammenzieht. Dabei entstehen zwar zahlreiche kleine Sprünge in dieser Schicht, aber weil das Innere des Glasgegenstandes noch warm ist, zerbricht das Glas nicht. Zur Erreichung einer größeren Festigkeit wärmt der Glaskünstler den Gegenstand nach dieser Phase vor dem Schmelzofen wieder auf.

Gläser, Vasen und andere zylindrische Glaskörper werden auch gerne mit einem Metallständer kombiniert. Zu diesem Zwecke wird erst ein schön verzierter Metallständer aus Kupfer oder Messung angefertigt. Das Blasrohr mit der Schmelzkugel wird in den metallenen Ständer geführt und beim Hineinblasen passt sich die Glasschmelze der Form des Ständers an.

Heiße Glasgegenstände bersten unter normalen Luftverhältnissen und müssen abkühlen. Deshalb gehört auch eine besondere Wärmekammer in jede Glasbläserei. Diese Kammer wird auf eine Temperatur von 450 bis 550 Grad erhitzt und erst nach einigen Stunden ausgeschaltet. Die heißen fertigen Glasgegenstände kommen in diese Kammer zu stehen. Wenn im Laufe der darauffolgenden 24 bis 48 Stunden, die Temperatur in diesem Wärmeraum allmählich gesunken ist, können die Gegenstände herausgenommen werden. Nun sind sie fertig und können auf den Markt. Auf Wunsch können sie noch in einer anderen Werkstatt bemalt oder geschliffen werden oder ihr Glas kann zu Mattglas verarbeitet werden.

Für die Bemalung von Gläsern wird normalerweise Pulver von Metalloxiden mit Terpentin und besonderem Öl vermischt. Die Bemalung mit dieser Paste muss daraufhin für 2 bis 4 Stunden in einem Ofen bei einer Temperatur von 500 bis 600 Grad Celsius gefestigt werden. Danach wird der Ofen ausgeschaltet und werden die Gegenstände, nachdem sie vollständig abgekühlt sind, herausgeholt.

Die Gewinnung von buntem Glas ist ebenso ein wichtiger Punkt für das Kunsthandwerk mit diesem Werkstoff, denn sie trägt zur Vielfalt bei. Wieder wird Pulver aus Metalloxiden verwendet. Zum Beispiel wird die Farbe Ladschevardi (Himmelsblau) durch Kobaltoxid und die Farbe Abi Zangari (helles Blau) aus Kupfer und Chromoxid gewonnen. Für grünes Glas wird Dichromat und Eisenoxid und für rotes Glas Kupfer oder Selen verwendet. Mit Mangandioxid und Kobalt wird eine violette Glasfarbe erzielt. Bei Verwendung von Phosphorsalzen oder Fluoriden erzielt man Milchglas und mit Schwefel und Holzkohle braunes Glas.

Viele mit der Hand angefertigte Glaserzeugnisse werden noch durch Schleifarbeiten verziert, und zwar benutzt man dabei rotierende Schleifscheiben aus Mineralgestein, welches härter als Glas. Je nach der gewünschten Verzierung und der Tiefe des Schleifeinschnittes wird die Umdrehungsgeschwindigkeit unterschiedlich eingestellt und die Schleifscheibe gewechselt. Je tiefer die Schleifkerbe sein soll, desto schneller muss die Scheibe rotieren.

Der Kunsthandwerker markiert als Erstes die Stellen, die zur Verzierung geschliffen werden sollen und führt dann an den entsprechenden Stellen das Werkstück an den Schleifstein heran.

Die Schleifstellen werden anschließend poliert und der Glasgegenstand entsprechend brechsicher verpackt und auf den In- und Auslandsmarkt verschickt.