‘মনের অসুখে হেলাফেলা নয়,মস্ত বিপদ হতে পারে’

শ্রোতা/পাঠকবন্ধুরা! স্বাস্থ্যকথার আজকের আসরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি গাজী আবদুর রশীদ। আশা করছি সবাই ভালো আছেন ও সুস্থ্য আছেন। মানুষ মনের সুখে নয়; মনের অসুখে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে অধ্যাপক তাজুল ইসলামের আলোচনা শোনা যাক।

রেডিও তেহরান: অধ্যাপক তাজুল ইসলাম, আত্মহত্যার চিন্তা, প্রবণতার যেসব প্রেক্ষাপট বাংলাদেশে আছে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য এই মনের অসুখের রোগীরা কি করবেন, কোথায় চিকিৎসা করবেন এবং কি ধরনের চিকিৎসা করবেন?

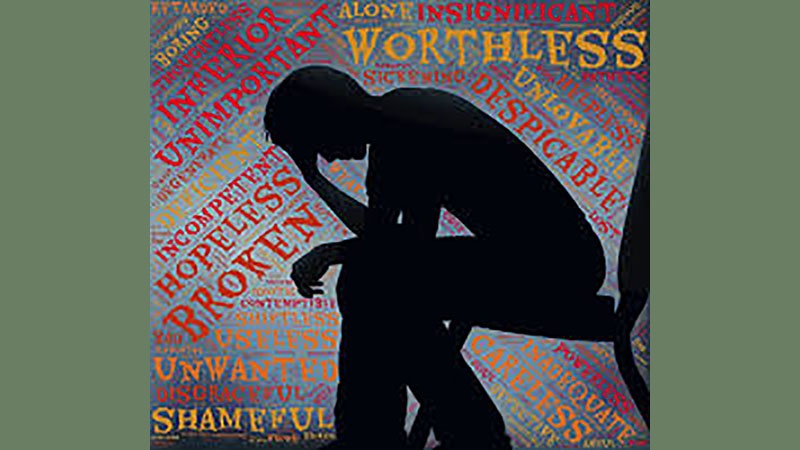

অধ্যাপক ডা. তাজুল ইসলাম: দেখুন, আত্মহত্যার তো চিকিৎসা হয়না; আত্মহত্যা প্রতিরোধের চিকিৎসা হয়। আর আত্মহত্যা প্রতিরোধের জন্য মনের বিভিন্ন রোগ বিশেষ করে বিভিন্ন রকমের ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেশন,মাদকাশক্তি, হতাশাসহ এ ধরনের বহু বিষয় আমাদের সমাজে প্রচুর মানুষের মধ্যে আছে। আমরা আসলে এগুলোকে পাত্তা দেই না, গুরুত্ব দেই না। কিন্তু এরা পোটেনশিয়াল এবং যেকোনো সময় এ ধরনের মানসিক সমস্যায় যারা ভোগেন তারা আত্মহত্যা করতে পারে এ কথাটা সবার মনে রাখা উচিত।

আত্মহত্যা প্রতিরোধের প্রধান দিক হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব মানসিক এসব সমস্যাকে চিহ্নিত করা এবং ভালোভাবে চিকিৎসা করা। আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানসিক রোগ শনাক্ত করা হয় না এবং আক্রান্তরা চিকিৎসাও করেন না। ফলে প্রথমে চিহ্নিত করা এবং শুরু থেকে চিকিৎসা করা আত্মহত্যা প্রতিরোধের প্রথম ধাপ।

আত্মহত্যার ক্ষেত্রে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ আছে। তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কিছু দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আবেগঘটিত ব্যাপারে যে মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে পরিবারের বিশেষ কিছু দায়িত্ব আছে এবং সামাজিকভাবেও কিছু দায়িত্ব আছে।

যেসব মানুষের মধ্যে হতাশা সহ্য করার ক্ষমতা কম তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ বলা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-পরীক্ষায় ফেল করেছে, প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে, মা বাবার কিছু চেয়ে পায়নি অর্থাৎ কিছু না পাওয়া কিংবা ব্যর্থ হওয়ার কারণে যে হতাশা সেই হতাশাকে ধারন করতে না পারা। ফলে আমরা যদি আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে অথবা আমাদের প্রজন্মের মানুষকে সহ্যশক্তি বাড়ানোর দিকে মনোযোগী হই সেটা খুব কাজে আসবে। বাচ্চাদেরকে বহুমুখীভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাই, মোটিভেশন দেয়া যায় সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করা। সব সময় যে পরিস্থিতি আমাদের নিজেদের আয়ত্ত্বে আনতে পারব তা হয়তো না কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকতে হবে এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষাটা পেতে হবে। দুটো A একটা হলো অ্যাডজাস্ট আরেকটি হলো অ্যাকসেপ্ট। গ্রহণ করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে যে এটাই জীবন।

রেডিও তেহরান: অধ্যাপক ডা. তাজুল ইসলাম, মনোরোগের চিকিৎসায় আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। আপনি একটি বিষয় বললেন, বাংলাদেশে মনোরোগের চিকিৎসার জন্য মানুষ খুব একটা আগ্রহী নয়। কেন এমন, সেখানে কি চিকিৎসা ব্যয়বহুল-নাকি মানসিকতার সমস্যা রয়েছে, এ রোগটিকে গুরুত্ব দেয়া হয় না?

অধ্যাপক ডা. তাজুল ইসলাম: আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের দেশে শতকরা ৯২ ভাগ মানুষই সঠিকভাবে মানসিক চিকিৎসা পায় না বা নেয় না।এরজন্য আমাদের সচেতনতার অভাব এবং অজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক দিকটিও রয়েছে। আমরা যারা পেশাদার চিকিৎসক তাঁদের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার বিষয় থাকতে পারে। আমরা মানসিক রোগীদেরকে হয়তো সেভাবে সচেতন করতে পারিনি। তবে বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ মানুষের মানসিক রোগ সম্পর্কে সচেতনার অভাবটাই বড় বিষয়। অনেক সময় দেখা যায় লোকলজ্জা থেকে মানুষ- মনের চিকিৎসা করাতে আগ্রহী হন না। অন্য রোগ-ব্যাধীর ক্ষেত্রে লজ্জা নেই কিন্তু মানসিক রোগ আছে এ কথাটি বলতে মানুষ লজ্জাবোধ করেন। মানুষ মানসিক রোগ লুকিয়ে রাখার চেষ্ট করে থাকেন। ফলে বিভিন্ন কারণে আসলে মানসিক রোগের চিকিৎসাটা নিতে চায় না বা মানসিক রোগ আছে সেটাই স্বীকার করতে চায় না।

রেডিও তেহরান: অধ্যাপক ডা. তাজুল ইসলাম, আমরা আত্মহত্যা বিষয়ক আলোচনার শেষ পর্বে সবশেষে আপনার কাছে জানতে চাইব- আপনি বলছিলেন আত্মহত্যা প্রতিরোধে অ্যাডজাস্ট ও অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হয়। তা না হলে বিপদ হয়। তো এর পাশাপাশি জটিল এই মানসিক ব্যাধী- নিরাময়ের ক্ষেত্রে কাউন্সিলিং সম্পর্কে আপনি কি বলবেন। তাতে কতটা উপকার পেতে পারে ভিকটিম রোগী।

অধ্যাপক ডা. তাজুল ইসলাম: মানসিক রোগের ক্ষেত্রে আবেগতাড়না নিয়ন্ত্রণে সমস্যা, হতাশা কিংবা যেটাই হোক না কেন আমি আগেই বলেছি পারিবারিকভাবে এবং সামাজিকভাবে কিছু করণীয় আছে। আমাদের চিকিৎসকদের বড় ভূমিকা রয়েছে এসব ক্ষেত্রে। পেশাগতভাবে একজন চিকিৎসককেই মানসিক রোগীকে সাহায্য করতে হবে। বিষয়টি সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে, পরিবারকে কিংবা বাবা মাকে বুঝাতে হবে যে আসলে তারা মানসিক সমস্যার কোন স্তরে আছে। ঝুঁকিপূর্ণ কি না। তারা আমাদের কাছে এলে সঠিকভাবে রোগটি নির্ণয় করে ওষুধ দিতে হবে। তবে ওষুধের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাইকোথেরাপি। কাউন্সিলিং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি সম্প্রতি দুটি বই লিখেছি। একটি হচ্ছে বিষণ্ণতার আদ্যপান্ত, অপরটি হচ্ছে-বিষণ্ণতা-আত্মহত্যা, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ। এ বই দুটো পড়লে মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের অনেক উপকারে আসবে। যারা আবেগীয় মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে কাজে আসবে। বই পড়েই মানুষ চিকিৎসা নিতে পারেন। কারণ সবাই হয়তো কাছাকাছি পেশাগতভাবে দক্ষ সাইকোথেরাপিস্ট পাবেন না। তাদের ক্ষেত্রে বই কাজে আসবে। আর যারা সাইকোথেরাপিস্টের কাছে যেতে পারবেন তারা তো অবশ্যই যাবেন। তবে মূল কথা হচ্ছে মানসিক সমস্যা থাকলে অবহেলা না করে আশপাশের মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসা করাবেন। এতে সম্ভাব্য আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

তো সুপ্রিয় শ্রোতা-ভাইবোনেরা! এতক্ষণ আপনারা তিন পর্বের আত্মহত্যা বিষয়ক মানসিক ব্যাধীর বিস্তারিত আলোচনার শেষ পর্ব শুনলেন। বিশেষজ্ঞ মনোচিকিৎসক অধ্যাপক ডা, তাজুল ইসলাম- বাংলাদেশসহ বিশ্বে আত্মহত্যার কারণ, প্রেক্ষাপট এবং করণীয় চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন। তবে তিনি খুবই জোরালভাবে বলেছেন- অন্যান্য শারীরিক রোগের মতো মানসিক রোগের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব দেয়া উচিত। সময় মত চিকিৎসকের পরামর্শ কাছে যাওয়া, পরামর্শ নেয়া এবং সেভাবে চলা উচিত। কোনোভাবেই মনের অসুখকে হেলাফেলা করা যাবে না। তাহলে মস্ত বিপদ হয়ে যাবে।

তো আমরা এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে নিয়ে মনের অসুখের গুরুত্ব দেব এবং যেকোনো পরিবেশে-ও অবস্থায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নেব। করোনা মহামারির সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব এই প্রত্যাশা রেখে স্বাস্থ্যকথার আজকের আসর থেকে এখানেই বিদায় চাইছি। সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন।#

পার্সটুডে/গাজী আবদুর রশীদ/২০

- বিশ্বসংবাদসহ গুরুত্বপূর্ণ সব লেখা পেতে আমাদের ফেসবুক পেইজে লাইক দিয়ে অ্যাকটিভ থাকুন।