湾岸危機で米側が「軍隊」用いた人的貢献迫る、外交文書から発覚

-

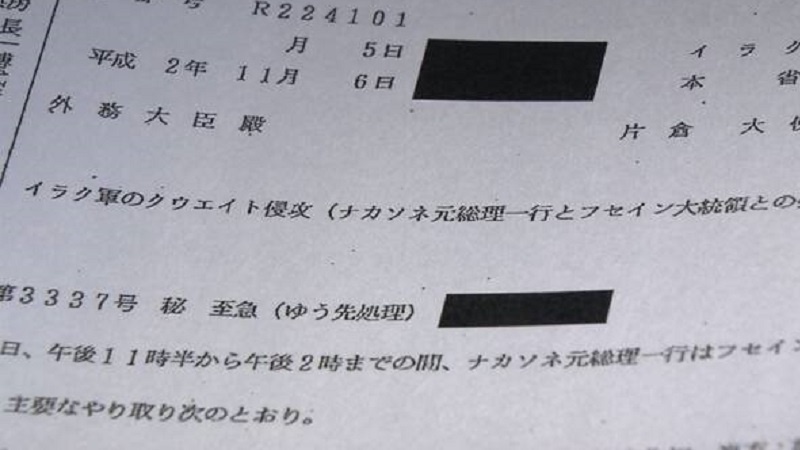

外交文書

湾岸戦争直前の1990年に当時のアメリカが「軍隊」という表現を用いて、日本にも人的貢献に踏み出すよう強く迫っていたことが、公開された外交文書から明らかになりました。

NHKが22日水曜、報じたところによりますと、公開された外交文書には、1990年8月のイラクによるクウェート侵攻で湾岸危機が起きた翌月に、アメリカで行われた、当時のブッシュ米大統領と海部首相による会談のやり取りが記されています。

それによりますと、ブッシュ大統領は、各国と編成した多国籍軍を念頭に「日本が『軍隊』を中東における国際的努力に参加させる方途を検討中と承知しているが、有益で世界から評価されるだろう」と述べ、日本にも人的貢献に踏み出すよう強く迫っていました。

これに対し、海部首相は「日本にとって海外に出ることは戦後史上初めてなので多くの議論と時間が必要となろうが、新法成立に向けて努力していく」と述べ、人的貢献を可能にする法整備に努める意向を伝えていました。

しかし、結局、法整備は整わなかったことから人的貢献には踏み込まず、総額130億ドルに上る経済支援を行ったものの、国際的に厳しい評価を受ける結果となっています。

一方、湾岸危機の際、イラクが日本人213人をいわゆる“人間の盾”として人質にしたことをめぐって行われた当時のフセイン大統領と中曽根元首相との会談記録も公開されました。

日米関係に詳しい京都大学大学院の中西寛教授は、アメリカ側の強硬な姿勢について「経済的利益を受けている日本がどの程度、人的貢献、いわばリスクをとるかというのがアメリカ国内の説得のためにも非常に重要な要素だという認識があった」と分析しています。

加えて、日本側の対応について「まだまだ中身が煮詰まっておらず、国会の審議ではどうなるかわからないが『ともかく、こういうことは考えています』とでも言わないと、非常に強い要求をかわすことができないという危機意識が表れている」と指摘しました。

ラジオ日本語のユーチューブなどのソーシャルメディアもご覧ください。

https://twitter.com/parstodayj