कमालुद्दीन बेहज़ाद - 7

हमने बताया कि कमालुद्दीन बहज़ाद तैमूरी काल में ईरान के महान चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने हेरात मत की आधारशिला रखी थी।

उन्होंने नवीं और दसवीं शताब्दी हिजरी में ख़ुरासान में जीवन बिताया। वे अपने काल में चित्रकारी में बहुत मशहूर थे और उन्होंने नए नए प्रयोग किए। उनकी शैली ने ईरान की चित्रकला में एक नया क्षितिज खोला। ईरानी चित्रकारिता में उन्होंने जो योगदान दिया उसे बरसों तक ईरान, भारत, तुर्की और मध्य एशियाई देशों के कलाकार लाभ उठाते रहे।

कमालुद्दीन बहज़ाद का जन्म वर्ष 855 से 865 हिजरी के बीच या लगभग 1460 ईसवी में हेरात में हुआ। उस काल के अनेक मशहूर इतिहासकारों ने इस महान ईरानी चित्रकार को अमीर रूहुल्ला उर्फ़ मीरक का शिष्य बताया है जो हेरात के एक मशहूर चित्रकार और सुलतान हुसैन बायक़ुरा के पुस्तकालय के प्रमुख थे। कमालुद्दीन बहज़ाद के माता-पिता का निधन उनके बचपन में ही हो गया था और मीरक ने, जो संभावित रूप से उनके परिजनों में से थे, उनकी अभिभावकता की।

शोधकर्ताओं ने उस्ताद कमालुद्दीन बहज़ाद की कलाकृतियों को चेहरे, वास्तविक घटना, किताबों से संबंधित चित्र और इसी तरह साहित्यिक किताबों से हटकर बनाए चित्रों जैसे विभिन्न श्रेणियों में बांटा है। कला के कुछ शोधकर्ताओं ने बहज़ाद की कलाकृतियों में मनुष्य की उपस्थिति पर उनके विशेष ध्यान के कारण उनकी कलाकृतियों के वर्गीकरण में मानव शरीर के विषयों की विविधता को भी दृष्टिगत रखा है। इस वर्गीकरण के अनुसार बहज़ाद के चित्रों में मानव शरीर को ग़ज़ली शरीर, दरवेशी शरीर और सामान्य शरीर जैसे तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।

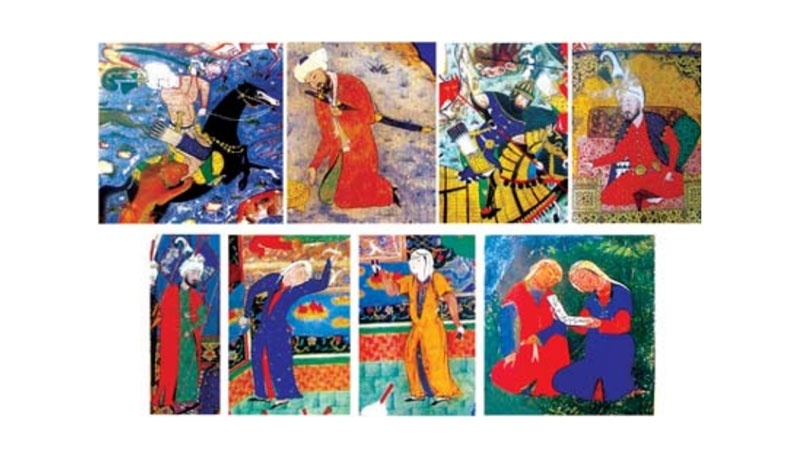

ग़ज़ली शरीर, ईरानी चित्रकला में बहुत प्रचलित है। इन शरीरों की मुख्य विषय वस्तु फ़ारसी साहित्य और पद्यों से ली गई है। ग़ज़ल के शेरों और रणकौशल वाली पंक्तियों को इनका दर्पण कहा जा सकता है। इस प्रकार की चित्रकारी, ईरान की चित्रकला की परंपरा में बड़ा पुराना अतीत रखती है और इसे चित्रकला के विभिन्न प्रचलित मतों में देखा जा सकता है। कमालुद्दीन बहज़ाद ने भी अपने से पहले वाले कलाकारों की तरह इस प्रकार की चित्रकारी पर ध्यान दिया और प्रेम, युवाकाल, दोस्ताना बैठकों और रणक्षेत्रों के चित्रण के लिए इस प्रकार के चित्रों से लाभ उठाया। इस प्रकार के चित्रों में हमें निर्धारित, सीमित और लगभग एकसमान विषय वस्तु दिखाई देती है। यही कारण है कि ग़ज़ली शरीरों में बहज़ाद की विशेष पहलें और सृजनात्मकता दिखाई नहीं देती।

कमालुद्दीन बहज़ाद के चित्रों में ग़ज़ली शरीरों का चेहरा दायरे जैसा अंडाकार है और खिले रंग की त्वचा के साथ चित्रित किया गया है। इस चेहरे में किसी भी तरह की झुर्री या शिकन नहीं दिखाई देती मानो इस तरह के सभी चेहरी भरपूर जवानी को दर्शाते हैं। मर्दों के चेहरे अधिकतर दाढ़ी के बिना है और कभी कभी इन चेहरों पर दाढ़ी और मोंछ बढ़ा कर उनके पौरुषत्व को उभारने की कोशिश की गई है। इन शरीरों को सुडौल और छरहरा होना इनकी एक अन्य विशेषता है। बहज़ाद के ग़ज़ली चित्रों में लिंगभेद का कोई विशेष महत्व नहीं है। उनकी इस प्रकार की कलाकृतियों में महिलाओं और पुरुषों के शरीर को लगभग एक समान दिखाया गया है। इन चित्रों में मर्दों और औरतों के बीच अंतर केवल उनके सिर और चेहरे पर पड़े हुए कपड़ों से समझा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप मर्दों के सिरों पर टोपी, अम्मामे, पगड़ी या ताज दिखाई देते हैं जबकि औरतों के सिरों पर दुपट्टा, स्कार्फ़ या जालीदार कपड़ा दिखाई देता है।

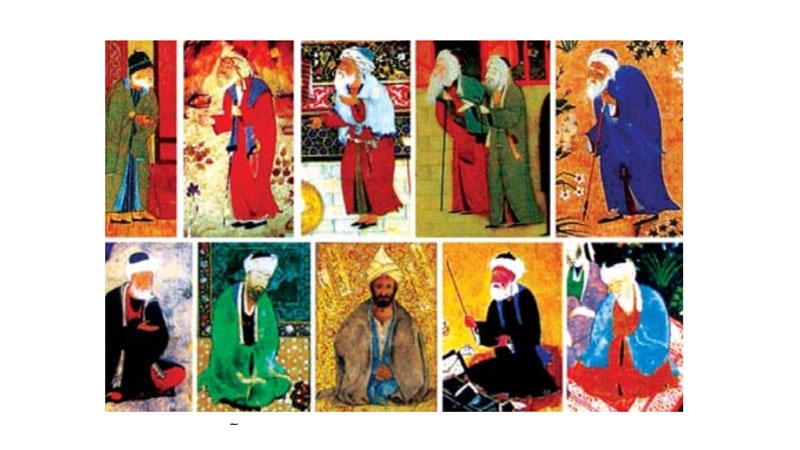

कमालुद्दीन बहज़ाद की कलाकृतियों में मानव शरीर की दूसरी क़िस्म दरवेशी शरीर है। बहज़ाद, सूफ़ीवाद और आत्मज्ञान की शिक्षाओं से प्रभावित वातावरण में पले बढ़े थे। ख़ाजा मीरक और मौलाना दरवेश जैसे उनके प्रख्यात उस्ताद दोनों ही सूफ़ीवाद की ओर झुकाव रखते थे। सुलतान हुसैन बायक़ुरा के वज़ीर, अमीर अली शीरनवाई भी, जो बहज़ाद के मुख्य समर्थक थे, नक़्शबंदी मत के प्रतिष्ठित लोगों में से एक थे। बहज़ाद इसी तरह अपने काल के प्रसिद्ध सूफ़ी शैख़ अब्दुर्रहमान जामी के साथ उठते-बैठते थे। इन सब बातों के दृष्टिगत उनके चित्रों में सूफ़ीवाद का प्रभाव दिखाई देना, स्वाभाविक है। दरवेशी शरीर, बहज़ाद की चित्रकारिता पर इन प्रभावों को पहचानने का सबसे अहम मार्ग हैं। ये शरीर, एकल या सामूहिक रूप से बनाए गए हैं और कभी कभी इन्हें ग़ज़ली और सामान्य शरीरों के साथ भी चित्रित किया गया है।

इस प्रकार के चित्र प्रायः अपेक्षाकृत लम्बे चेहरों के साथ बनाए गए हैं और ग़ज़ली चेहरों के विपरीत उभरे हुए गालों के साथ इन्हें चित्रित किया गया है। दरवेशी शरीरों के चेहरों की त्वचा का रंग कभी गहरा और कभी गेहुआं होता है। अधिकतर काली, चाकलेटी और सफ़ेद बड़ी किंतु व्यवस्थित दाढ़ी, किसी हद तक झुका हुआ शरीर और कुल मिला कर वृद्धावस्था का चित्रण, बहज़ाद की कलाकृतियों में इन शरीरों की विदित विशेषताएं हैं।

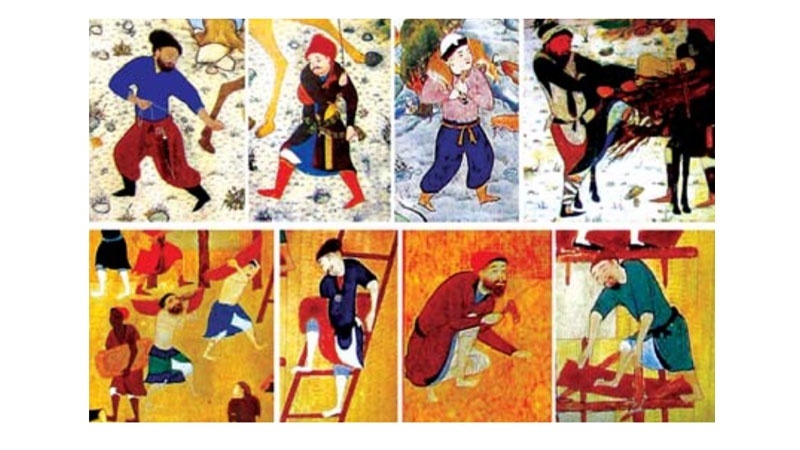

कमालुद्दीन बहज़ाद के चित्रों में मानव शरीर की तीसरी क़िस्म सामान्य शरीरों की है। उनके चित्रों में सामान्य शरीर उन चित्रों को कहा जाता है जो इंसानों को काम करते हुए दर्शाते हैं। तैमूरी काल के अधिकांश पेशों व व्यवसायों में सूफ़ीवाद के चिन्ह देखे जा सकते हैं। यम मत कहीं न कहीं बहज़ाद की अंतरात्मा से मेल खाता था। संभावित रूप से बचपन में ग़रीबी, माता-पिता को खोना और अन्य प्रकार के दुख उनका ध्यान समाज के इस वर्ग की ओर अधिक होने में प्रभाव थे। कुल मिला कर तैमूरी काल में ईरान के विभिन्न शहरों विशेष कर समरक़ंद और हेरात के सामान्य वातावरण को बहज़ाद के चित्रों में इस प्रकार के शरीरों का स्रोत समझा जा सकता है। ख़ूरनक महल या समरक़ंद की मस्जिद के निर्माण के चित्रों में इन शरीरों को अधिक प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है।

सामान्य शरीरों का चेहरा कभी ग़ज़ली चेहरों की तरह गोल और बिना मोंछों का होता है और कभी दरवेशी चेहरे की तरह दाढ़ीदार बनाया गया है। बहज़ाद के चित्रों में समाज के इस वर्ग के चेहरे का रंग विविधतापूर्ण है जो समाज के विभिन्न वर्गों यहां तक कि विभिन्न राष्ट्रियताओं को दर्शाता है। यह विविधता, शरीरों की स्थितियों में भी देखी जा सकती है विशेष कर इस लिए कि इन शरीरों को अधिकतर काम में और प्राकृतिक गतिविधियों में व्यस्त दिखाया गया है। उदाहरण स्वरूप निर्माण काम करने वाले मज़दूरों के शरीर को लम्बा बनाया गया और वे ग़ज़ली शरीर वालों से भी लम्बे दिखाई देते हैं। ग्रामवासियों और चरवाहों के शरीरों को ठिगना और मोटा दिखाया गया है। आलोचकों का कहना है कि सामान्य शरीर कमालुद्दीन बहज़ाद की चित्रों में शरीर के चित्रण का सबसे अहम उदाहरण हैं और इनसे मानव शरीर के चित्रण में उनकी दक्षता और सृजनात्मका का पता चलता है। (HN)