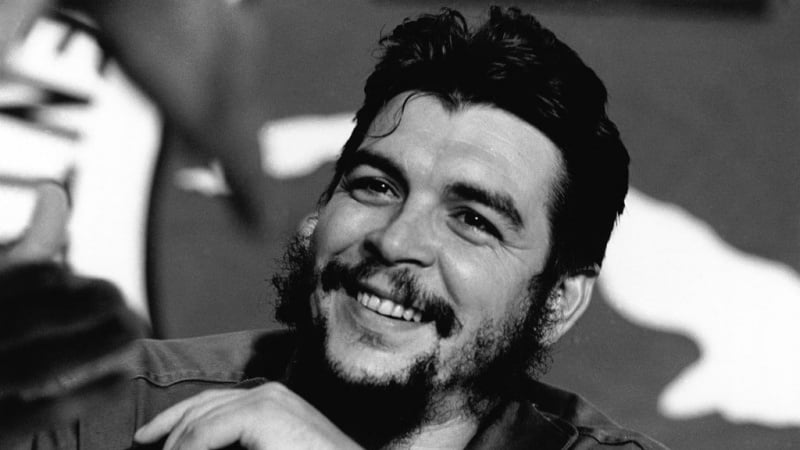

キューバのジャングルからガザの街路まで:革命家チェ・ゲバラの生涯

-

アルゼンチン生まれの革命家チェ・ゲバラ(本名;エルネスト・ゲバラ)

20世紀の反植民地主義闘争の歴史において、チェ・ゲバラ(本名;エルネスト・ゲバラ)ほど地理的国境を越えて抵抗の世界的な象徴となった人物は非常に少ないものとされています。

西アジア専門のウェブサイト、ミドル・イースト・モニターは最近、社説において「エルネスト・チェ・ゲバラは1967年10月9日、ボリビア山岳地帯で死亡した。それは彼の生涯の終わりではあったものの、中南米から西アジア地域に至るまで、占領と抑圧下にある諸国に今日まで受け継がれてきた遺産の始まりでもあった」と報じました。

【ParsToday国際】彼の死から58年が経過した今、チェ・ゲバラとパレスチナの大義との繋がりを再検証することは、歴史的観点だけでなく、分析的・戦略的観点からも重要と言えます。一般に信じられている内容とは異なり、この関係は単なる象徴的なものではなく、パレスチナの抵抗の言説を形成する上で効果的な役割を果たしたのです。

キューバ革命からわずか数か月後の1959年6月、チェ・ゲバラは当時エジプトの支配下にあったパレスチナ・ガザ地区を訪れました。2日間のこの旅には、アル・ブレイジ及びヌセイラトの両難民キャンプへの訪問、パレスチナ抵抗運動の指導者との会談、そして教育施設への訪問が含まれていました。チェ・ゲバラがパレスチナを旅している様子は瞬く間に国際メディアで報道され、パレスチナは世界の解放運動の地図上において完全に定着したのです。

著名なパレスチナ人歴史家のサルマン・アブスィッタ(Salman Abu Sitta)は、この旅を「パレスチナ問題の国際化の始まり」と評しました。チェ・ゲバラは世界の指導者として初めて、パレスチナ人を人道問題としてではなく、民族解放運動として扱っていたのです。

1960年代から1970年代にかけて、PFLPパレスチナ解放人民戦線などの組織は、ゲバラの教えから直接インスピレーションを受けました。パレスチナ戦闘員の軍事・政治面での訓練の枠組みには、小規模な先鋒集団が大衆の蜂起の火種になりうるという理論が用いられています。実際、レバノンにはこの人物に敬意を表して「チェ・ゲバラ・キャンプ」と名付けられた訓練キャンプが数多く存在しています。

チェ・ゲバラの有名なスローガン「Hasta la victoria siempre(勝利まで、常に)」は、彼の肖像と並んで、難民キャンプにおける抵抗の象徴となりました。この象徴性は、一見感傷的で感情的なものに見えますが、実際には解放運動のソフトパワーの一部であり、国境を越え、他の諸国民に刺激を与える力となっています。

今日に至るまで、チェ・ゲバラの名と人物像はパレスチナ人の集合的記憶の中で特別な位置を占めています。ガザ地区とヨルダン川西岸には彼の名を冠した通りやカフェがあり、彼の肖像壁画も見られます。また、ヌセイラト難民キャンプでは、1990年代に左翼の若者たちによって設立されたチェ・ゲバラ文化クラブが今も活動を続けています。

ガザ地区内の建物のいくつもの壁には、チェ・ゲバラの残した文言「もし私が戻るなら、私を信じてくれたすべての貧しい人々と共に戻るだろう」が残されています。そして、ガザ地区ハーンユヌスのある芸術家は、彼の肖像画の下に「チェ・ゲバラはボリビアで死んだのではない…彼は占領に抵抗するあらゆる街路で生きている」と書き加えています。

チェ・ゲバラはガザへの短い訪問を通して二つの革命の間に、自由と正義という共通の理想に基づく深い絆を形成しました。彼は、革命に国籍はなく、正義は不可分であるという信念を体現したのです。今もなお抵抗運動の中では「帝国主義を一瞬たりとも信じることはできない」という彼の残した言葉が響き渡っているのです。