Peran AS dalam Konflik Laut Cina Selatan (3)

Vietnam – di antara semua negara pesisir Laut Cina Selatan – merupakan satu-satunya negara yang bukan hanya memiliki perbatasan darat dengan Cina, tetapi juga terlibat ketegangan yang paling besar dengan Beijing di era kontemporer.

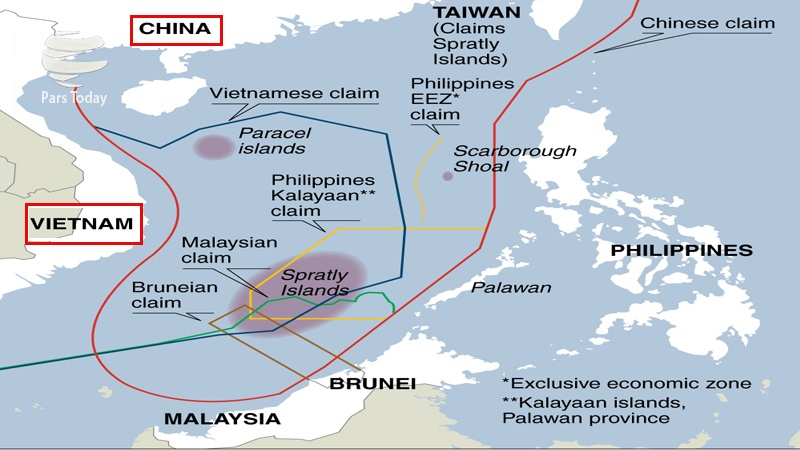

Sengketa wilayah dan perbatasan antara Cina dan Vietnam atas tiga wilayah Laut Cina Selatan atau Laut Vietnam Timur, Teluk Tonkin, dan perbatasan darat, telah membayangi hubungan kedua negara. Juga karena adanya sengketa antara Cina dan Taiwan, baik Filipina maupun Malaysia belum secara resmi menetapkan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen mereka di Laut Cina Selatan.

Sengketa Manila dan Beijing di Laut Cina Selatan

Filipina dan Cina berselisih atas kepemilikan 11 pulau dan tebing di Laut Selatan. Pemerintah Filipina membangun sebuah bandara dan menempatkan 500 tentara di salah satu pulau yang disengketakan.

Ketegangan antara Manila dan Beijing meningkat lagi pada tahun 2012 ketika pasukan Cina memasuki Kepulauan Scarborough Shoal. Akhirnya, setelah Manila tidak yakin akan mencapai kesepakatan dengan Beijing terkait sengketa di Laut Cina Selatan, negara tersebut – tentu saja atas provokasi Amerika Serikat – mengajukan gugatan atas pulau dan sumber daya yang disengketakan dengan Cina ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag pada 2013.

Manila mengklaim bahwa Beijing telah memonopoli hak untuk memanfaatkan sumber daya alam laut dan menganggap dirinya sebagai pemilik pulau-pulau di kawasan. Selain itu, pemerintah Filipina menganggap pembatasan yang disebut ‘sembilan garis putus-putus’ atau nine-dash-line yang ditetapkan oleh Cina sebagai pelanggaran hukum maritim internasional.

Akhirnya pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional mengeluarkan putusan akhir tentang kasus tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum dan historis untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan berdasarkan peta sepihak tahun 1947. Menurut putusan itu, Cina telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan dengan membangun pulau-pulau buatan.

Satu hari setelah putusan itu diumumkan, Cina menerbitkan Buku Putih yang berjudul “Komitmen Cina untuk Menyelesaikan Sengketa Maritim dengan Filipina di Laut Selatan melalui Negosiasi.” Buku ini menjelaskan tentang sejarah kedaulatan Cina atas pulau-pulau di Laut Selatan, sengketa dan kesepahaman yang telah dicapai dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi masalah ini, serta menegaskan kembali posisi dan kebijakan Beijing di Laut Selatan.

Pemerintah Cina secara resmi menolak putusan Pengadilan Arbitrase Internasional dan berusaha membuka jalan bagi pembicaraan bilateral dengan Filipina untuk mengakhiri sengketa tersebut. Di sisi lain, meski sebelumnya Filipina dengan dukungan AS, memilih berhadap-hadapan dengan Cina dalam konflik Laut Cina Selatan, namun terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina pada 2016 ikut mempengaruhi jalannya konflik di kawasan.

Duterte memilih kerja sama dan dialog alih-alih konfrontasi dengan pemerintah Beijing. Ini sepenuhnya telah mengubah arah putusan Pengadilan Arbitrase Internasional. Padahal, sebagian pihak di tingkat domestik, regional, dan internasional menganggap putusan pengadilan sebagai kemenangan besar bagi Manila dalam melawan Beijing.

Presiden Duterte dengan kunjungannya ke Beijing pada 2016, menunjukkan bahwa dia lebih memilih kerja sama dengan Cina daripada terlibat ketegangan dan konfrontasi atau bahkan gugatan hukum.

Ancaman AS untuk melakukan tekanan terhadap Filipina menyangkut isu HAM, terutama kebijakan tegas pemerintah memberantas narkoba, membuat Duterte membatalkan kerja sama militernya dengan Washington termasuk menggelar manuver dan patroli maritim bersama. Duterte menekankan Filipina akan melepaskan ketergantungan pada AS dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan Cina.

Pada 21 Oktober 2016, Duterte mengumumkan bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Beijing tentang sengketa Laut Selatan. Tidak diragukan lagi, perubahan arah kebijakan luar negeri Filipina ini merupakan peluang emas bagi Cina untuk memotong barisan sekutu AS di kawasan dan membangun sebuah tatanan berdasarkan perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga di Laut Cina Selatan.

Sengketa Kuala Lumpur dan Beijing di Laut Cina Selatan

Pemerintah Malaysia – meskipun terlibat sengketa maritim di Laut China Selatan – selalu mengabaikan tindakan provokatif Cina di kawasan karena ketergantungannya pada investasi dan perdagangan dengan negara tersebut.

Pada 2018, latihan militer Cina di dekat negara bagian Serawak dan intimidasi Garda Pantai Cina terhadap kapal-kapal nelayan Malaysia di daerah Miri telah menimbulkan kekhawatiran bagi pejabat Kuala Lumpur. Pemerintah Malaysia berusaha meningkatkan tekanan terhadap Cina melalui ASEAN. Sejak lama, organisasi ini telah menjadi fokus utama pengambilan keputusan politik dan ekonomi bagi negara-negara anggotanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mengambil kebijakan yang hati-hati dalam menghadapi ketegangan regional dan mempertahankan aliansi militer dengan dua negara yaitu Amerika Serikat dan Cina. Namun pendekatan ini secara bertahap berubah sejak akhir 2015.

Pada awal 2016, Angkatan Laut Malaysia merespon kehadiran kapal-kapal nelayan Cina di kawasan laut dangkal Luconia yang diikuti dengan pemanggilan duta besar Cina di Kuala Lumpur oleh pemerintah. Kasus ini telah menciptakan kondisi baru dan Malaysia mulai mengadopsi strategi yang lebih aktif dalam konflik Laut Cina Selatan.

Sejak 2011, Malaysia bergerak perlahan untuk memperluas kerja sama dengan Amerika Serikat. Dalam konteks kerja sama ini, pada musim semi 2015, Menteri Pertahanan AS waktu itu, Leon Panetta mengumumkan bahwa kedua negara akan bekerja sama di 75 bidang militer dan semua kerja sama ini bertujuan untuk memberdayakan tentara Malaysia. Ini berarti mengubah Asia Tenggara menjadi pusat militerisme Amerika.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam sebuah wawancara dengan majalah Mekong Review pada 2018, mengatakan Cina memiliki klaim teritorial atas Laut Cina Selatan karena nama perairan ini. Mahathir menambahkan Malaysia menegaskan kembali pendiriannya bahwa Laut Cina Selatan harus tetap dapat diakses oleh semua kapal meskipun ada klaim Beijing atas wilayah yang disengketakan.

“Cina mengklaim Laut Cina Selatan berdasarkan namanya. Tetapi pada saat ini, kapal dapat melewati Selat Malaka dan Laut Cina Selatan," ujarnya.

Mahathir lebih lanjut menuturkan, laut adalah jalur utama komunikasi utama dan di sini, Malaysia mengambil sikap yang sedikit berbeda dalam perselisihan karena akan menggunakan cara diplomatik untuk bernegosiasi dengan Cina.

Respons Mahathir menunjukkan bahwa ia khawatir apa yang terjadi di Laut Cina Selatan pada akhirnya akan berdampak pada semua negara regional dan menganggu jalur perdagangan. Mahathir berharap kepentingan internasional tentang perlunya kebebasan navigasi bisa membantu mengubah pendekatan Cina.

Posisi Brunei dalam Sengketa Laut Cina Selatan

Di antara negara-negara di wilayah Laut Cina Selatan, Brunei merupakan sebuah negara koloni Inggris sampai memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Negara ini tidak memiliki kebijakan aktif di Laut Cina Selatan, dan klaimnya hanya terdaftar di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Kelautan (UNCLOS).

Kerajaan Brunei telah menetapkan perairan teritorialnya berjarak 12 mil dari garis pantai serta zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya 200 mil dari pantainya. Brunei juga memiliki klaim kedaulatan terhadap sebagian kawasan di Laut Cina Selatan, tetapi negara ini dianggap sebagai “penggugat bisu.” Brunei mengklaim Louisa Reef yang berada di landas kontinennya, sebab Louisa Reef bagian dari Kepulauan Spratly, struktur laut itu juga diklaim oleh Cina dan Vietnam.

Pada akhirnya, Cina akan memperkuat kehadirannya di perairan Laut Cina Selatan karena berbagai alasan, yang dipandangnya penting untuk masa depan dan kelangsungan hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan anggaran militernya. Sekarang Cina memiliki anggaran militer terbesar kedua di dunia dan terus memperkuat armada tempurnya.

Situasi itu dan provokasi AS di Laut Cina Selatan telah menciptakan kondisi yang sangat berbahaya di kawasan. Laut Cina Selatan kini telah berubah menjadi gudang senjata, yang bisa memicu konfrontasi langsung Washington dan Beijing di masa depan. (RM)