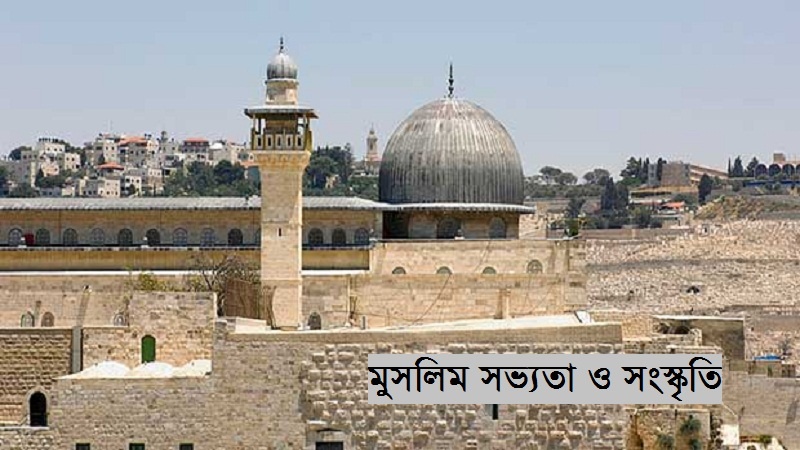

মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি-১৪

পশ্চিমা অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশে মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো অবদান হচ্ছে এসবের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং গ্রিক যুগ থেকে রেনেসাসেঁর যুগে এই জ্ঞানকে স্থানান্তর করার মধ্যে।

কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে মুসলমানরা কেবল মানব জ্ঞানের সম্পদকে রক্ষাই করে নি বরং এসবের পাশাপাশি নতুন নতুন অনেক কিছু উদ্ভাবনও করেছেন, এগুলোকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌছিয়েঁও দিয়েছেন। অন্তত ছয় শতাব্দি ধরে মুসলিম মনীষীরা ছিলেন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বণোর্জ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আলো বিকিরণকারী। অথচ সেই সময় ইউরোপে জ্ঞানীদের কণ্ঠ রোধ করে ফেলা হতো। মধ্যযুগে গীর্যাগুলো চিন্তাশীল মনীষী, জ্ঞানী-গুণী, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিল। তারা এইসব মহান ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বিচারালয়ও স্থাপন করেছিল।

এভাবেই গির্যাপন্থীরা জ্ঞান বিকাশের পথে এবং জ্ঞানের জগতে নতুন নতুন উদ্ভাবনীর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সেইসাথে দার্শনিক এবং পণ্ডিতজনদের ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করে অপমান অপদস্থ পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু শ্বাশ্বত ও পবিত্র ধর্ম ইসলাম সেই সূচনা লগ্ন থেকেই মুসলমানদেরকে জ্ঞান অর্জনের জন্যে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে এসেছে।

কেননা নবী করিম (সা) জ্ঞান অর্জনকে মুসলমানদের ওপর ফরয অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন, এমনকি জ্ঞান অর্জনের জন্যে প্রয়োজন হলে দেশের বাইরে দূর দূরান্তেও যেতে বলেছেন। একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিভিন্ন জ্ঞান বিশেষ করে চিকিৎসাবিদ্যা এবং গণিতবিদ্যার মতো জ্ঞানগুলো গ্রিস থেকে মুসলিশ বিশ্বে প্রবেশ করে নি।

বরং এইসব বিদ্যা বা শাস্ত্র মুসলমান মনীষীগণ নিজেরাই আবিষ্কার করেছেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন জালিনুসের চিকিৎসা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি এবং টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোই কেবল মুসলমানরা অর্জন করেছে। অথচ ইসলামী সভ্যতা নিয়ে গভীর গবেষণায় দেখা গেছে মুসলমান মনীষীগণ এসবের বাইরেও অনেক অনেক ক্ষেত্রেই গবেষণা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সভ্যতায় এমন সব কার্যক্রম বা উপাদান রয়েছে যেগুলো মুসলমানদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। হিজরী প্রথম ছয় শতাব্দিতে শক্তিশালী এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেগুলো বিচিত্র দার্শনিক চিন্তার রসদ জুগিয়েছে এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হবার প্রেরণা জুগিয়েছে।

এগুলো ছাড়াও বিদ্যা বা জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিম লেখকদের লেখালেখির প্রবণতা এবং বায়তুল হিকমার মতো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কারণে মুসলমানরা প্রকৃতি বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। চিকিৎসাবিদ্যা, নক্ষত্র বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা এবং মেকানিক্স প্রভৃতির মতো জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রায় সব ক্ষেত্রেই এমনসব তথ্যপঞ্জী পাওয়া যায়, যেগুলোকে সামনে রেখে ঐসব বিদ্যাকে গ্রিক বলে মেনে নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

ইসলামী সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হচ্ছে, জ্ঞানের শ্রেণীবিন্যাস করা। ইসলামী সভ্যতার উত্থান-পতন নিয়ে পর্যালোচনা করার জন্যে জ্ঞানের এই শ্রেণীবিন্যাস খুবই প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। বিজ্ঞ মনীষীগণ জ্ঞানকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে মুসলিম মনীষী অবদান রেখেছেন তিনি হলেন আবু নাস্র ফারাবি। এহসাউল উলুম নামে তাঁর বইটি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের জ্ঞানীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বইটির গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রভাব কতটুকু পড়েছিলো তা বোঝা যাবে পরবর্তীকালে লেখা অন্যান্য বইতে। ফারাবি অবশ্য তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেই ঐ স্তর বিন্যাস করেছেন।

ফারাবির পর এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইউসুফ খাওয়ারেযমি। তিনি তাঁর লেখা মাফাতিহুল উলুম গ্রন্থে জ্ঞানের শ্রেণীবিন্যাসের নতুন একটি পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। তিনি জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে ইসলামী জ্ঞান এভং অপরটি হলো মানবীয় জ্ঞান। মানবীয় জ্ঞান বিভাগে রয়েছে দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা এবং রসায়ন শাস্ত্রের মতো বিষয়গুলো। ইসলামী সভ্যতা বিস্তারে যে বিদ্যাটি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে তা হচ্ছে হিসাব বা গণিতবিদ্যা।

ইসলামী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে আরবরা হিসাব শেখার প্রতি তেমন একটা আগ্রহ দেখাত না। কারণ হলো সেযুগে যারা আয়কর সংগ্রহ করতো তারা হিসাব নিকাশের দায়িত্বটাও পালন করতো,আর এইসব কর্মকর্তা সাধারণত দায়িত্বশীল শ্রেণী থেকেই নির্বাচন করা হতো। তবে নগরবাসীদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেলো তখন হিসাব বিজ্ঞান এবং গণিত শিক্ষার প্রয়োজণীয়তা আগের তুলনায় অনেক অনুভূত হলো।

এ জন্যেই জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো হিসাব বিজ্ঞানও আরবি ভাষায় অনূদিত হতে লাগলো। তারপর থেকেই জ্ঞান পিপাসুরা গণিত এভং হিসাব বিজ্ঞান শিখতে শুরু করে। এভাবে গণিত বিদ্যার মধ্য দিয়ে হিন্দি সংখ্যা পাশ্চাত্যে গিয়েছিল। গ্রিক গণিতে সংখ্যা লেখায় চল্লিশটি চিহ্ন ব্যবহৃত হতো। কিন্তু হিন্দী সংখ্যায় মাত্র দশটি চিহ্ন ব্যবহৃত হতো যা একেবারেই সহজ। হিন্দি সংখ্যা চিহ্নগুলো ছিল মুসলমানদের আবিষ্কার। আর এই সহজ সংখ্যা চিহ্নগুলোই পশ্চিমারা আয়ত্ত করেছিল। মুহাম্মাদ ইবনে মূসা খাওয়ারেযমি ছিলেন অপর এক ইরানী মুসলিম মনীষী।

তিনি গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ভূগোলের মতো বিভিন্ন বিষয়ে নামকরা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই হিন্দি সংখ্যা লিখন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বই লিখেছিলেন এবং মুসলিম বিশ্বে তার প্রসার ঘটিয়েছেন। খাওয়ারিযমির বইটিই সম্ভবত হিসাব বা গণিত সংক্রান্ত সর্বপ্রাচীন বই যা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে আদৃত হয়। অ্যালজেবরা বা বীজগণিত আবিষ্কারের জন্যেও খাওয়ারেযমি খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি আলজাব্র ওয়াল মোকাবেলা নামে যে বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন ঐ গ্রন্থটির নাম অনুসরণে ইউরোপীয়রা এই গণিতবিদ্যার নামকরণ করেছেন অ্যালজেবরা।

বিশিষ্ট মুসলিম ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন লিখেছেন, মধ্যযুগে ইউরোপীয়রা বীজগণিত ও সমাধানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধারণ করে। ফ্রান্সিস ভিয়েতের সময় পর্যন্ত ইউরোপে জ্ঞান চর্চার ভিত্তিই ছিল অ্যালজেবরা। এলগো রিদম নামে যে পরিভাষাটি হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুল পরিচিত এবং ব্যবহৃত, তা খাওয়ারেযমির দেওয়া নাম থেকেই ইউেোপীয় ভাষাগুলোতে প্রবেশ করেছে। ইবনে নাদিম তাঁর নির্ঘন্ট বইতে খাওয়ারেযমির দুটি অ্যাস্টরেোনমিকেল চার্টের কথা উল্লেখ করেছেন। খাওয়ারেমির এই অ্যাসট্রোনমিকেল চার্ট ইসলামী যুগের প্রথম গ্রন্থ যাতে কেবল ত্রিকোণামিতির কথাই বলা হয় নি, বরং এই গ্রন্থের ভূমিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।#

পার্সটুডে/নাসির মাহমুদ/আবু সাঈদ/৬